-

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

投稿日カレンダー

この記事は、建設現場で足場工事に携わる現場監督や作業員、または安全管理担当者方々に向けて執筆しています。足場工事は高所作業が多く、事故やケガのリスクが常に伴います。そのため、法令やガイドラインに基づいた安全対策の重要性や、現場で実践すべき具体的な方法について詳しく解説します。安全な足場工事を実現し、事故ゼロを目指すための知識と実践ポイントをまとめています。

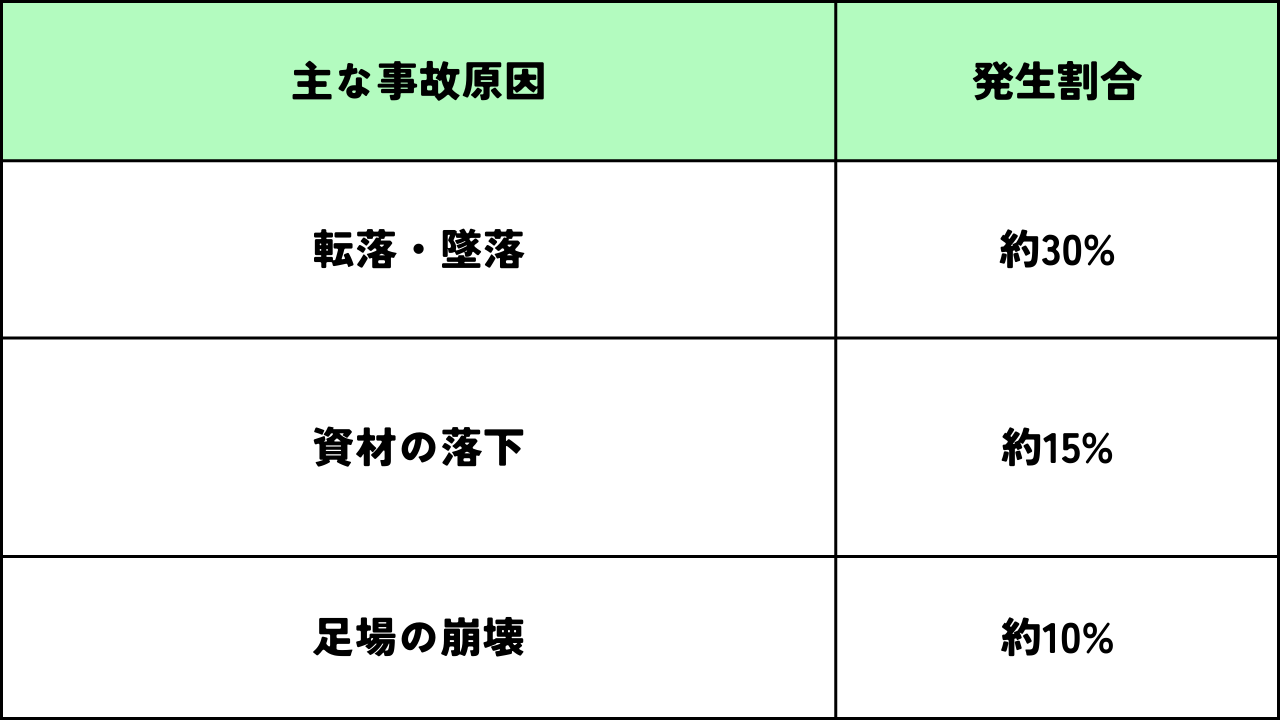

足場工事は建設現場において不可欠な作業ですが、高所での作業が多いため、転落や墜落などの重大事故が発生しやすい分野です。実際に、建設業における労働災害の中でも足場からの転落事故は毎年多く報告されており、死亡事故につながるケースも少なくありません。こうした背景から、足場工事における安全対策は現場の安全確保だけでなく、作業員の命を守るためにも極めて重要視されています。また、事故が発生すると現場の作業が中断し、工期の遅延や企業の信頼低下にもつながるため、徹底した安全管理が求められます。

〇高所作業による転落・墜落リスク

〇死亡事故や重傷事故の発生率が高い

〇事故による工期遅延や信頼低下のリスク

高所作業では、足元の不安定さや視界の悪さ、天候の急変などが事故のリスクを高めます。特に足場の組立・解体時は、作業員がバランスを崩しやすく、転落事故が多発しています。厚生労働省の統計によると、建設業の死亡災害の約3割が足場からの墜落・転落によるものです。また、足場の不適切な設置や点検不足、作業手順の省略などが事故の主な原因となっています。現場では常にリスクを意識し、適切な安全対策を講じることが不可欠です。

足場工事に関する安全基準は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則によって厳格に定められています。例えば、作業床の幅や手すりの設置、高さ2m以上の足場には墜落防止設備の設置が義務付けられています。また、足場の設置・解体作業は有資格者が行う必要があり、作業開始前には必ず点検を実施しなければなりません。これらの基準を守ることで、現場の安全性が大きく向上し、事故の未然防止につながります。

〇作業床の幅は40cm以上

〇手すり・中桟・巾木の設置義務

〇2m以上の足場は墜落防止設備必須

〇有資格者による作業

建設現場では、法令遵守だけでなく、現場ごとのリスクに応じた独自の安全対策も求められます。例えば、作業員同士の声かけやチームワークの強化、作業手順の徹底、安全装備の着用確認などが挙げられます。また、天候や現場環境の変化に応じて作業を中止する判断や、定期的な安全教育の実施も重要です。現場全体で安全意識を高め、事故ゼロを目指す取り組みが不可欠です。

〇作業手順の徹底と周知

〇安全装備の着用確認

〇定期的な安全教育の実施

〇現場ごとのリスクアセスメント

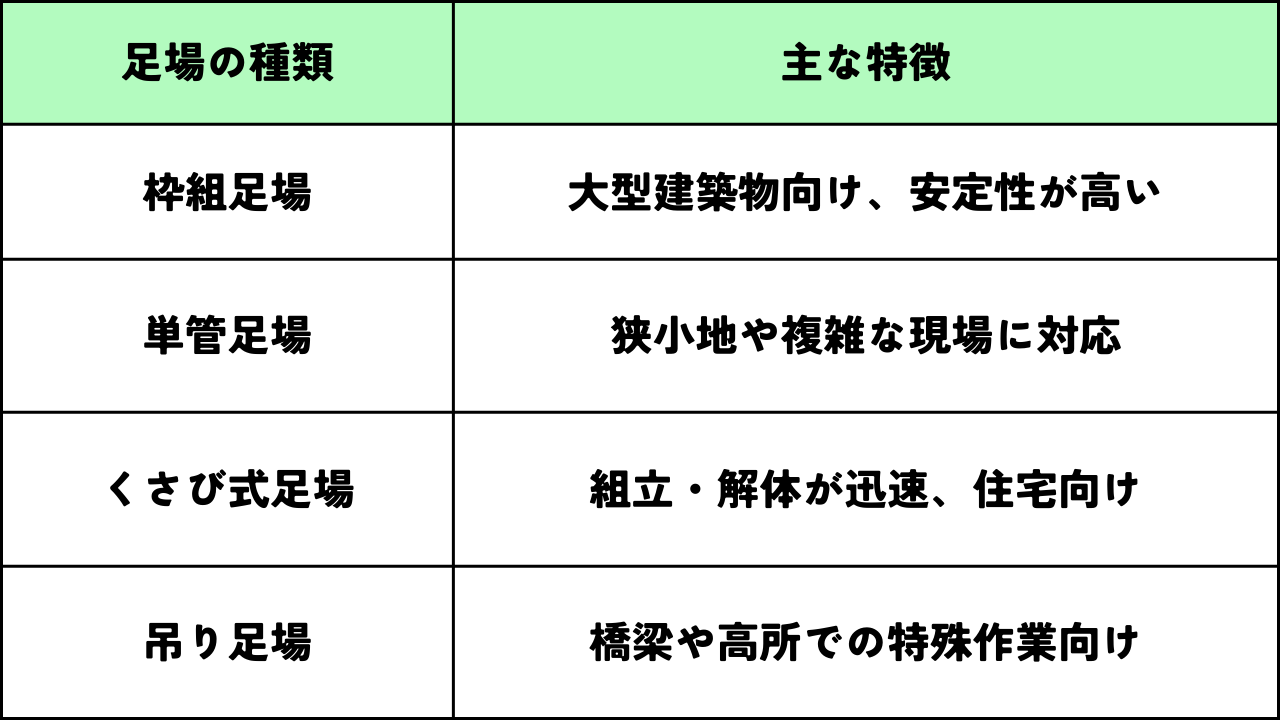

足場工事の安全対策を徹底するためには、まず足場の基本構造や設置基準を正しく理解することが重要です。足場にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴や用途に応じて設置方法や安全対策が異なります。また、設置基準を守ることで足場の強度や安定性が確保され、作業員の安全が守られます。ここでは、足場の種類や設置基準、安全性確保のポイントについて詳しく解説します。

足場には主に「枠組足場」「単管足場」「くさび式足場」「吊り足場」などの種類があります。枠組足場は大型建築物で多用され、安定性と作業効率に優れています。単管足場は狭い場所や複雑な形状の現場で活躍し、柔軟な設置が可能です。くさび式足場は組立・解体が迅速で、住宅や中小規模の現場で多く使われます。吊り足場は地上からの設置が困難な場所や橋梁工事などで利用され、上部から吊り下げて設置するため、特に安全対策が重要です。それぞれの特徴を理解し、現場に最適な足場を選定することが安全対策の第一歩となります。

足場の設置基準は、作業床の幅や高さ、手すりの設置、足場材の強度など細かく定められています。作業床の幅は40cm以上、手すりは高さ85cm以上、中桟や巾木の設置も義務付けられています。また、足場の基礎部分は水平で安定していることが求められ、設置後は必ず点検を行い、異常がないか確認します。これらの基準を守ることで、足場の崩壊や転落事故を未然に防ぐことができます。現場ごとに基準を再確認し、確実な設置を徹底しましょう。

〇作業床の幅は40cm以上

〇手すり・中桟・巾木の設置

〇基礎部分の水平・安定性確保

〇設置後の点検・確認

〇足場躯体・隙間・30cmルールの徹底

足場の安全性を高めるためには、足場躯体の強度や隙間の管理が重要です。特に「30cmルール」と呼ばれる基準があり、作業床と建物の隙間は30cm以内に抑える必要があります。これにより、作業員の転落や資材の落下を防止できます。また、足場材の接合部や固定部分も確実に締結し、揺れやズレが生じないようにします。現場ごとに隙間や固定状況を確認し、ルールを徹底することが事故防止につながります。

〇作業床と建物の隙間は30cm以内

〇足場材の接合部の確実な固定

〇揺れやズレの防止

足場の組立や解体作業は、特に事故が発生しやすい工程です。作業手順の遵守や安全装備の着用、現場の状況確認など、徹底した安全対策が求められます。また、作業員同士の連携や声かけも重要で、危険箇所の共有や異常時の迅速な対応が事故防止につながります。

ここでは、組立・解体時に守るべき手順や注意点、現場監督や作業員の責任、使用材料の点検方法について解説します。

足場の組立・解体作業では、作業前の打ち合わせや危険箇所の確認、作業手順の周知が不可欠です。作業は必ず複数人で行い、単独作業を避けることが原則です。また、作業中は安全帯やヘルメットなどの保護具を必ず着用し、手すりや親綱の設置も徹底します。作業終了後は、足場の点検を行い、異常がないか確認することが重要です。これらの手順を守ることで、事故のリスクを大幅に低減できます。

〇作業前の打ち合わせ・危険箇所の確認

〇複数人での作業

〇安全帯・ヘルメットの着用

〇作業後の点検・確認

〇現場監督・作業員に求められる責任と対応

現場監督は、作業手順や安全基準の徹底、作業員への指導・教育を行う責任があります。

また、作業員は自らの安全だけでなく、周囲の作業員にも注意を払い、危険を感じた場合は速やかに報告・対応することが求められます。現場全体で安全意識を高め、チームワークを重視した作業が事故防止につながります。責任の所在を明確にし、全員が安全対策に積極的に取り組むことが重要です。

〇現場監督による安全指導・教育

〇作業員同士の声かけ・連携

〇危険時の迅速な報告・対応

〇使用材料・機材の点検と損傷防止

足場工事で使用する材料や機材は、作業前後に必ず点検を行い、損傷や劣化がないか確認します。特に、足場板やパイプ、クランプなどの接合部は、緩みやサビ、変形がないかを重点的にチェックします。損傷が見つかった場合は、直ちに交換・修理を行い、再使用を避けることが重要です。定期的な点検と適切な管理が、事故の未然防止につながります。

〇作業前後の材料・機材点検

〇損傷・劣化の早期発見と交換

〇接合部の緩み・サビ・変形の確認

足場工事の安全管理は、労働安全衛生法や厚生労働省のガイドラインに基づいて行われます。これらの法令や指針は、現場での安全対策を徹底するための基準や手順を明確に定めています。法令遵守はもちろん、ガイドラインの内容を現場で具体的に実践することが、事故防止と安全性向上のカギとなります。ここでは、関連法令やガイドラインのポイント、定期点検やKY活動の実施方法について解説します。

足場工事に関する安全対策は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって厳格に規定されています。例えば、高さ2m以上の作業床には手すりや中桟、巾木の設置が義務付けられており、作業開始前には必ず点検を行うことが求められます。また、足場の組立・解体作業は有資格者が担当し、作業手順や安全装備の着用も法令で定められています。

これらの法令を遵守することで、現場の安全性が確保され、万が一の事故発生時にも法的責任を果たすことができます。

〇労働安全衛生法の遵守

〇作業床の手すり・中桟・巾木設置義務

〇有資格者による作業

〇作業前の点検義務

〇厚生労働省ガイドラインのポイント解説

厚生労働省は足場工事の安全対策に関するガイドラインを発表し、現場での具体的な安全措置を推奨しています。ガイドラインでは、足場の設置・解体時の手順や、強風・豪雨など悪天候時の作業中止基準、資材の落下防止措置などが明記されています。また、作業員への安全教育や、現場ごとのリスクアセスメントの実施も重要なポイントです。ガイドラインを現場で実践することで、より高い安全性を確保できます。

〇設置・解体時の手順明確化

〇悪天候時の作業中止基準

〇資材落下防止措置

〇安全教育・リスクアセスメントの実施

〇定期点検・日常管理・KY活動の実施方法

足場の安全を維持するためには、定期点検や日常管理、KY(危険予知)活動の実施が不可欠です。作業開始前には必ず足場の点検を行い、異常があれば即時対応します。また、日々の管理では、足場材の損傷や緩み、周囲の安全確保を徹底します。KY活動では、作業前に危険箇所や注意点を全員で共有し、事故の未然防止に努めます。これらの取り組みを継続することで、現場の安全意識が高まり、事故リスクを大幅に低減できます。

〇作業前の足場点検

〇日常的な材料・設置状況の確認

〇KY活動による危険箇所の共有

〇異常時の迅速な対応

現場での安全対策は、法令やガイドラインの遵守だけでなく、実際の作業環境や状況に応じた柔軟な対応が求められます。特に転落・墜落防止やリスク予知、仮設設備の活用など、現場ごとに最適な対策を講じることが重要です。ここでは、現場で徹底すべき具体的な安全対策や、事故未然防止のためのポイントについて解説します。

転落・墜落防止のためには、足場の手すりや中桟、巾木の設置を徹底することが基本です。さらに、作業員は必ずフルハーネス型安全帯を着用し、親綱や安全ブロックに確実に接続します。作業床の隙間や段差にも注意し、滑り止め措置や足元の整理整頓も重要です。これらの対策を徹底することで、転落事故のリスクを大幅に減らすことができます。

〇手すり・中桟・巾木の設置

〇フルハーネス型安全帯の着用

〇親綱・安全ブロックの活用

〇作業床の滑り止め・整理整頓

〇事前リスク予知と事故未然防止の対応策

事故を未然に防ぐためには、作業前のリスクアセスメントやKY活動が不可欠です。作業内容や現場環境を事前に確認し、危険箇所や注意点を全員で共有します。また、作業手順の見直しや、危険が予想される場合の作業中止判断も重要です。定期的なミーティングや情報共有を通じて、現場全体の安全意識を高めましょう。

〇リスクアセスメントの実施

〇KY活動による危険箇所の共有

〇作業手順の見直し

〇危険時の作業中止判断

〇仮設設備・レンタル機材の活用と注意点

仮設設備やレンタル機材を活用することで、現場の安全性や作業効率を向上させることができます。ただし、レンタル機材は必ず点検・整備されたものを使用し、取扱説明書やメーカーの指示に従って正しく設置・使用することが重要です。また、仮設設備の設置場所や周囲の安全確保にも十分注意しましょう。不適切な使用は事故の原因となるため、管理責任者がしっかりと管理・指導を行うことが求められます。

〇点検・整備済みの機材を使用

〇取扱説明書・メーカー指示の遵守

〇設置場所・周囲の安全確保

〇管理責任者による管理・指導

足場工事の安全対策は年々進化していますが、現場では依然として新たな課題が発生しています。事故原因の分析や環境への配慮、現場での安全教育の強化、さらには法改正や技術革新への対応など、今後も継続的な改善が求められます。ここでは、最新の課題や今後の展望について詳しく解説します。

足場事故の多くは、ヒューマンエラーや点検不足、作業手順の省略などが原因です。近年では、事故発生時のデータを収集・分析し、再発防止策を現場にフィードバックする取り組みが進んでいます。また、足場材のリサイクルや省資源化、騒音・粉じん対策など、環境への配慮も重要な課題です。安全と環境保全の両立を目指し、現場ごとに最適な対策を講じることが求められます。

〇事故データの収集・分析

〇再発防止策の現場フィードバック

〇足場材のリサイクル・省資源化

〇騒音・粉じん対策の徹底

現場での安全性を高めるためには、作業員一人ひとりの安全意識と知識の向上が不可欠です。定期的な安全教育や訓練、ヒヤリハット事例の共有などを通じて、危険予知能力を養うことが重要です。また、新人作業員や外国人労働者への分かりやすい指導も求められています。現場全体で安全文化を醸成し、事故ゼロを目指す取り組みが今後ますます重要となります。

〇定期的な安全教育・訓練の実施

〇ヒヤリハット事例の共有

〇新人・外国人作業員への指導強化

〇現場全体での安全文化の醸成

足場工事の安全対策に関する法令やガイドラインは、社会情勢や技術の進歩に合わせて改正が進んでいます。今後は、IoTやAIを活用した足場の点検・管理システムの導入や、より安全性の高い新素材の開発などが期待されています。現場では、最新の法令や技術動向を常に把握し、柔軟に対応することが求められます。これにより、さらなる安全性向上と効率化が実現できるでしょう。

〇法令・ガイドラインの最新動向把握

〇IoT・AIによる点検・管理の導入

〇新素材・新工法の活用

〇現場での柔軟な対応力強化

足場工事の安全対策は、法令やガイドラインの遵守はもちろん、現場ごとのリスクに応じた柔軟な対応が不可欠です。作業手順の徹底や安全装備の着用、定期点検やKY活動の実施、そして現場全体での安全意識の向上が事故防止のカギとなります。今後も技術革新や法改正に注目し、最新の安全対策を積極的に取り入れることが重要です。全ての作業員が安心して働ける現場づくりを目指し、日々の安全管理を徹底しましょう。

「『安全な足場工事を依頼したい』『信頼できる業者を探している』とお考えの方は、エイシン工業にご相談ください。当社は墨田区を拠点に東京全域で施工を行っており、徹底した安全管理と確かな施工で多くのお客様から選ばれています。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。」