-

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

投稿日カレンダー

2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

外壁塗装や改修、解体などの工事現場でよく見かける「足場メッシュシート」。これは見た目を整えるためだけのものではなく、落下物や粉じんの飛散を抑え、作業員と近隣の方の安全を守る重要な養生資材です。一方で、種類やサイズ(mm表記)、防炎の要否、張り方のコツを理解しないまま使うと、強風時のあおりや固定不良による事故リスクが高まります。この記事では「足場 メッシュ シート」で調べている施主様・管理者様・工事関係者の方に向けて、必要性、法律・設置基準、選び方、施工手順、運用管理までをわかりやすく整理します。

足場メッシュシートが必要な理由は大きく2つです。1つ目は、工具・部材・破片などの「飛来落下物」を外部へ出さないこと。2つ目は、塗料ミストや粉じん、ゴミの「飛散」を抑え、近隣環境への影響を減らすことです。足場は高所作業が前提のため、万一の落下は重大事故につながります。メッシュシートは完全に落下をゼロにする資材ではありませんが、外部への飛び出しを抑える“最後の壁”として機能します。さらに、現場の視認性や通気性を確保しつつ養生できる点も、シート系資材の中で選ばれる理由です。

建設現場で多いのが、手元の工具やビス、金具、端材などの落下です。作業員が注意していても、置き方が不安定だったり、強風で資材が動いたり、足場板の隙間から滑り落ちたりして事故が起こります。特に住宅街では、通行人や隣家の敷地に落下物が入る「第三者被害」になりやすく、ケガだけでなく車両・外壁・屋根材の破損など賠償問題に発展することもあります。メッシュシートは、落下物を“受け止める”というより「外へ飛び出す勢いを弱め、敷地外へ出にくくする」役割が中心です。そのため、親綱・手すり・幅木など他の墜落・落下防止対策とセットで考えることが重要です。

外壁塗装では塗料ミスト、下地処理ではケレン粉や旧塗膜のカス、解体では粉じんが発生します。これらが風に乗って飛ぶと、近隣の洗濯物や車、ベランダ、室外機などに付着し、クレームの原因になります。メッシュシートは網目構造で風を逃がしながら、粒子やゴミの拡散を抑えるため、住宅密集地の工事で特に効果を発揮します。また、現場の目隠しとしての役割もあり、作業中の視線やプライバシー面の不安を軽減できます。ただし、粉じん対策を強めたい場合は、目合いの細かいタイプや、用途に応じて防音シート・養生シートとの併用も検討が必要です。

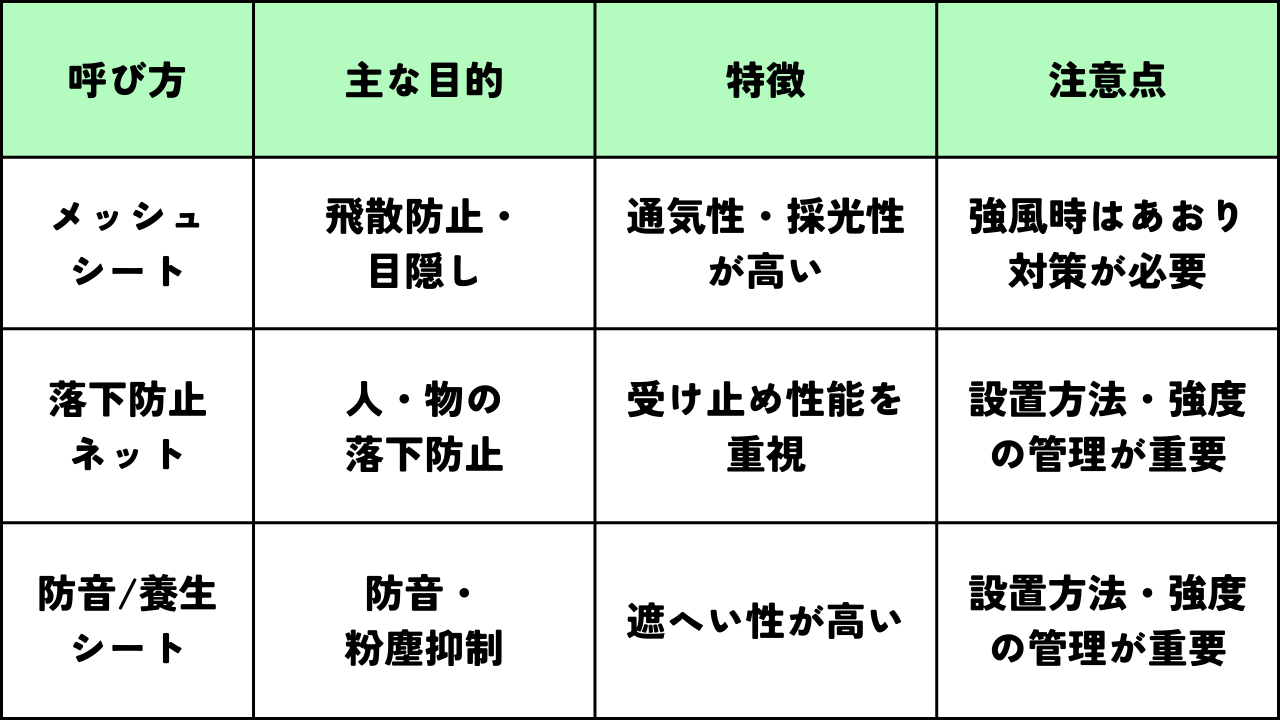

現場では「メッシュ」「ネット」「シート」が混同されがちですが、性能の方向性が異なります。メッシュシートは通気性と採光性を確保しつつ、飛散を抑えるバランス型です。一方、ネット(落下防止ネット等)は“人や物の落下を受け止める”目的が強く、設置位置や強度基準も別物として扱われます。養生シート(防音シート等)は遮へい性が高い反面、風を受けやすく足場への負担が増えるため、設置計画と補強が重要になります。用途を誤ると「飛散は抑えられたが風であおられて危険」「目隠しはできたが作業環境が悪化」などの問題が起きます。目的(飛散・落下・防音・目隠し)を先に決め、適材適所で選ぶのが失敗しないコツです。

足場メッシュシートは「付ければ安心」ではなく、法令や安全基準の考え方に沿って設置・運用することが大切です。建設現場では労働安全衛生法や労働安全衛生規則に基づき、墜落・飛来落下・飛散などの危険を低減する措置が求められます。メッシュシートはその一部として、作業内容や周辺環境(道路・歩道・隣家との距離)に応じて必要性が高まります。また、火気を扱う現場や溶接・溶断作業がある場合は、防炎性能のある資材選定が重要になります。さらに、製品表示や認定の確認を怠ると、万一の事故時に「適切な資材を使っていなかった」と判断されるリスクもあります。

設置の要否は「足場があるから必ず」ではなく、飛来落下や飛散の危険性がどれだけあるかで判断します。例えば、外壁塗装・防水・下地補修・シーリング打替えは、塗料ミストやカスが出やすく、メッシュシートの必要性が高い代表例です。解体や斫り(はつり)作業では粉じん・破片が発生しやすく、より高い養生性能が求められます。また、歩道に面している、学校や公園が近い、車通りが多いなど第三者が近い現場では、リスク評価を厳しめに行うのが基本です。現場ごとに「どこまで覆うか」「開口部をどうするか」「風対策をどうするか」を計画し、足場全体の安全性として成立させることが設置基準の考え方です。

防炎が求められる代表的な場面は、溶接・溶断など火花が出る作業、火気使用が想定される工程がある場合です。このとき通常のメッシュシートではなく、防炎性能を持つ「防炎メッシュシート」や防炎シートを選定します。防炎とは“燃えない”ではなく「燃え広がりにくい」性能であり、火源があれば焦げや穴あきが起こる可能性はあります。そのため、火気作業の範囲、火花の飛散方向、シートとの距離、消火器の配置など、運用面のルールもセットで整える必要があります。また、防音シートは遮へい性が高い分、風荷重が増えやすいので、現場条件によっては防炎メッシュで安全性と養生のバランスを取る選択が有効です。

メッシュシートは見た目が似ていても、強度・耐候性・防炎性能・ハトメの耐久性などが製品ごとに異なります。信頼性を確保するには、メーカー表示や規格、性能表示を確認し、用途に合うものを選ぶことが重要です。特に防炎品は、認定ラベルや表示内容(防炎性能、品番、ロット等)が確認できるものを使うのが基本です。現場では「安いから」「在庫があるから」で選びがちですが、紫外線劣化が進んだシートや、ハトメが弱い製品は破断・めくれの原因になります。結果として張り直しや事故対応でコストが増えるため、購入・レンタル時点で表示確認を徹底することが、最も現実的なリスク低減策です。

足場メッシュシート選びで迷いやすいのが「種類(目合い・材質・強度)」と「寸法(幅×長さ、ハトメ内径・ピッチ)」です。ここを曖昧にすると、現場で足りない・余る、固定点が合わない、風であおられる、というトラブルが起きます。特に住宅足場は敷地が限られ、隣家との距離も近いことが多いため、必要な養生性能と作業性のバランスが重要です。また、色や透過性は近隣への圧迫感や、作業中の視認性にも影響します。「何を防ぎたいか」「どの程度の風を想定するか」「足場の規格に合うか」を順番に整理すると、選定がスムーズになります。

メッシュシートは網目(目合い)が細かいほど飛散防止性能が上がり、粗いほど通気性が上がる傾向があります。塗装ミストや粉じんを抑えたいなら細かめ、風の影響が強い立地なら通気性重視、という考え方が基本です。材質はポリエステル系やPVCコーティング品などがあり、耐候性やしなやかさ、汚れの落ちやすさが変わります。強度面では、生地の厚みだけでなく、縁の補強(ロープ入り等)やハトメ周りの補強が重要です。現場でよく起きる破損は「生地が裂ける」より「ハトメが抜ける」「縁が裂ける」なので、端部仕様まで見て選ぶと失敗しにくくなります。

寸法は基本的に「幅(高さ)×長さ」で表記され、足場の外周をどれだけ覆うかで必要枚数が決まります。加えて重要なのがハトメです。ハトメの内径(mm)は結束材や専用金具が通るかに関わり、ピッチ(間隔)は固定点の数=バタつきやすさに直結します。ピッチが粗いと施工は早い反面、風であおられやすく、角や開口部でめくれが起きやすくなります。逆にピッチが細かいと固定は安定しますが、結束点が増えるため施工手間が増えます。現場の風環境、作業期間、足場形状(出隅・入隅の多さ)を踏まえて、mm表記の意味を理解して選ぶことが大切です。

住宅足場では、足場の高さや段数に合わせた規格品がよく使われます。代表例として「5.1m」クラスは、一般的な2階建て住宅の外周養生で採用されることが多いサイズ帯です。ただし、屋根勾配が急、3階建て、狭小地で足場の離隔が取りにくいなど条件が変わると、必要な幅(高さ)や割付が変わります。現場で無理に引っ張って合わせると、ハトメに過大な力がかかり破損の原因になります。逆に余りが大きいと、たるみが出て風を受けやすくなり、作業動線にも干渉します。規格サイズを前提にしつつ、角部・開口部・出入口の処理まで含めて「どこで継ぐか」「どこを二重にするか」を計画するのが、住宅現場での合わせ方のポイントです。

色はグレーやブラック、ブルー、グリーンなどがありますが、選定は見た目だけでなく安全性にも関係します。透過性が高い色・目合いは、外からの圧迫感を減らし、作業員側も外部状況(通行人・車両)を把握しやすくなります。一方で、目隠しを重視しすぎて遮へい性が高いものを選ぶと、風荷重が増え、足場の揺れやあおりが大きくなる場合があります。特に墨田区のように住宅が密集し、道路沿いの現場も多いエリアでは、近隣配慮(見た目・飛散)と風対策(安全)を両立させる設計が重要です。現場条件に応じて、メッシュの粗密、固定点の増設、部分的な開放(風抜き)などで最適化します。

メッシュシートは「張り方」で性能が大きく変わります。同じ製品でも、たるみがある、固定点が少ない、角処理が甘い、出入口がめくれている、といった状態では飛散防止効果が落ち、強風時の危険が増します。施工手順は、足場の点検→資材準備→上から下へ張る→固定→開口部処理→最終確認、が基本です。特に重要なのは、風を受けたときに力が集中する「端部・角・継ぎ目」を丁寧に処理することです。また、台風や突風が想定される場合は、張ったままにするのか、一時撤去・折りたたみをするのか、判断基準を事前に決めておくと安全管理がスムーズになります。

設置前にまず行うべきは、足場自体の点検です。手すり・幅木・筋交い・壁つなぎなどが適切に組まれていない状態でシートを張ると、風荷重が加わった際に足場全体へ無理がかかります。次に、シートの枚数とサイズ、ハトメ位置、結束材(番線・結束バンド・専用金具)の数量を確認します。現場で「結束材が足りない」状態は、固定点を減らす原因になり危険です。工具は、カッター等での加工が必要になる場合もありますが、安易な切断はほつれや強度低下につながるため、補強テープや端部処理材も含めて準備しておくと安心です。段取りの良さが、そのまま安全性と仕上がりに直結します。

張り方の基本は「上から下へ」です。上部を先に固定しておくことで、シートが風であおられてもめくれ上がりにくくなります。次に、たるみを作らないことが重要です。たるみは風を受ける“袋”になり、バタつき・騒音・ハトメ破断の原因になります。固定はハトメを使い、一定間隔で均等に行います。番線や結束バンドでも可能ですが、締めすぎてハトメ周りを傷めない、逆に緩すぎて動かないようにする、という加減が必要です。現場によっては専用の留め具を使うことで、施工性と安定性が上がります。継ぎ目は重ね代を確保し、風が入り込む方向を考えて重ねる向きを揃えると、めくれにくくなります。

トラブルが起きやすいのが、出入口や荷上げ口などの開口部、そして建物の角(出隅)です。開口部は人の出入りでシートが擦れたり、仮固定のまま放置されてめくれたりしやすく、飛散リスクが上がります。角は風が巻き込みやすく、シートが引っ張られてハトメが抜ける原因になりがちです。対策としては、角部の固定点を増やす、補強材を入れる、継ぎ目を角に持ってこない、などが有効です。また、出入口は開閉しやすさを優先して固定を減らすのではなく、開閉ルール(閉めたら必ず固定)を現場で徹底することが重要です。「よく触る場所ほど、強く・丁寧に」が基本になります。

メッシュシートは通気性があるとはいえ、強風・台風時には足場に大きな負担をかけます。そのため、気象情報をもとに「一時撤去」または「折りたたみ(風抜き)」を判断する運用が重要です。判断を現場任せにすると対応が遅れやすいため、事前に基準(風速、警報発令、台風接近のタイミング等)を決めておくと安全です。作業手順としては、周囲の立入禁止措置→上部から順に処理→固定具の回収→飛散しないようにまとめて保管、が基本になります。また、撤去後は足場の点検(緩み、変形、壁つなぎの状態)を行い、再設置時も同様に固定点と角処理を丁寧に確認します。「風が来てから」ではなく「風が来る前」に動ける体制が、事故を未然に防ぎます。

メッシュシートは設置して終わりではありません。日々の作業で擦れたり、塗料が付着して硬化したり、風雨や紫外線で劣化したりして、固定が緩んだり破れが広がったりします。特にハトメ周りの損傷は進行が早く、気づいたときには一気に裂けてバタつくことがあります。また、メッシュ越しの視認性は安全確認に直結するため、現場ルール(声掛け、誘導、立入禁止表示)とセットで運用することが重要です。

撤去・再利用についても、コストだけで判断せず、強度低下や防炎性能の維持を考慮して基準を設けると、長期的に安全と品質が安定します。

毎日の点検では、まず全周を目視し、破れ・ほつれ・穴あきがないか確認します。次に、固定点の緩みや欠落がないか、特に角部・継ぎ目・出入口周りを重点的に見ます。ハトメは、抜け・変形・周囲の裂けが起きやすい箇所です。小さな裂けでも風で一気に広がるため、早期に補修または交換する判断が重要になります。また、結束材が紫外線で劣化して切れるケースもあるため、シートだけでなく固定具の状態も点検対象に含めます。点検を「形式」にしないために、チェック項目を固定化し、写真記録や是正対応のルールを作ると、現場の安全レベルが上がります。

メッシュシートは外部への飛散を抑える一方で、外の状況が見えにくくなることがあります。特に道路沿いでは、通行人や自転車、車両の動きが把握しづらくなり、資材の搬出入時に接触リスクが上がります。そのため、誘導員の配置、声掛け、搬入時間の調整、立入禁止の明確化など、現場ルールで補うことが重要です。また、作業動線上でシートがたるんでいると、足場内側で引っ掛かりやすく、転倒や工具落下の原因になります。「外に出さない」だけでなく「内側で事故を起こさない」視点で、張り具合と動線をセットで管理すると安全性が高まります。

コスト面からメッシュシートを再利用する現場は多いですが、再利用には基準が必要です。塗料が付着して硬化すると、生地が硬くなり折り癖がつきやすく、張ったときにたるみやすくなることがあります。また、紫外線劣化で生地が脆くなると、引張りに耐えられず裂けやすくなります。見た目が問題なくても、ハトメ周りの補強が弱っているケースもあるため、端部の状態確認は必須です。防炎品の場合は、表示が消えている、ラベルが確認できないなど、管理上の不安があるものは避ける判断も重要です。安全資材は「使えるか」ではなく「安心して使えるか」で判断し、交換のタイミングを先延ばしにしないことが事故防止につながります。

足場メッシュシートは、飛散防止と安全確保のために欠かせない資材です。ただし、目的に合わない種類を選んだり、寸法(mm)やハトメ仕様を確認せずに導入したり、張り方が不適切だったりすると、期待した効果が得られないだけでなく、強風時のリスクが高まります。法律・設置基準の考え方を踏まえたうえで、防炎の要否、製品表示の確認、現場に合うサイズ選定、固定点と角処理の徹底、日々の点検までを一連で管理することが重要です。結果として、近隣トラブルの予防、工期の安定、事故リスクの低減につながり、現場全体の品質が上がります。

メッシュシートの最優先目的は、塗料ミストや粉じん、ゴミの飛散を抑え、工具や小物の飛来落下による第三者被害を防ぐことです。そのためには「目合い」「通気性」「固定点」「角処理」といった要素を、現場条件に合わせて最適化する必要があります。目隠し目的だけで遮へい性の高い資材を選ぶと、風荷重が増えて危険になることもあります。飛散防止と落下対策は、メッシュシート単体で完結するものではなく、幅木・手すり・整理整頓・作業ルールと組み合わせて効果が最大化します。役割を正しく理解し、現場のリスクに対して“効く対策”を選ぶことが、安全でスムーズな工事につながります。

工事の安全は、現場の経験だけでなく、基準に沿った判断と記録で強くなります。どんな作業で飛散が起きるか、第三者が近いか、火気作業があるかを整理し、防炎品の選定や設置範囲を決めることが重要です。また、メーカー表示や防炎ラベルなど、製品の信頼性を確認することは、事故時の説明責任や再発防止にも直結します。「とりあえず張る」ではなく「根拠を持って選び、正しく張り、点検する」運用にすることで、強風時のトラブルや近隣クレームの発生確率を下げられます。安全対策はコストではなく、工事品質を支える前提条件として捉えるのがポイントです。

導入時は、幅×長さの規格だけでなく、ハトメ内径・ピッチ(mm)まで確認し、足場の割付に合うかを見極めることが大切です。また、種類(目合い・材質・補強仕様)によって耐久性や作業性が変わるため、価格だけで比較すると結果的にムダが出ることがあります。購入の場合は必要枚数と予備、レンタルの場合は返却条件や汚れの扱い、配送条件(納期・搬入経路)も含めて確認すると、現場での手戻りを減らせます。特に住宅街の現場では、搬入時間や置き場の制約があるため、資材計画を早めに立てるほど安全で効率的です。「現場に合う仕様を、必要な分だけ」揃えることが、コストと安全の両立につながります。

足場メッシュシートは、選び方と張り方、そして日々の点検で安全性が大きく変わる資材です。住宅が密集し、道路沿いの現場も多い墨田区周辺では、飛散防止と第三者災害の予防を“最初から設計に組み込む”ことが欠かせません。エイシン工業では、現場条件(立地・風の抜け・作業内容)を踏まえ、メッシュシートの仕様選定から設置計画、強風時の運用まで一貫して安全第一でご提案します。「近隣に迷惑をかけない足場にしたい」「防炎が必要か判断してほしい」「狭小地で風対策まで含めて任せたい」など、少しでも不安があれば早めの相談が結果的にトラブル防止につながります。墨田区で足場工事をご検討中の方は、エイシン工業へお気軽にお問い合わせください。現地確認・お見積もりのご相談から、最適な養生計画まで丁寧に対応いたします。

この記事は、建設現場や足場工事に携わる現場監督・作業員・安全管理担当者、または足場の安全対策に関心のある方に向けて、足場の「下桟(したさん)」と「中桟(なかさん)」の違いや役割、設置基準、法令、現場での安全対策のポイントまで、現場で本当に役立つ知識をわかりやすく解説します。安全な作業環境を守るために必要な全知識をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

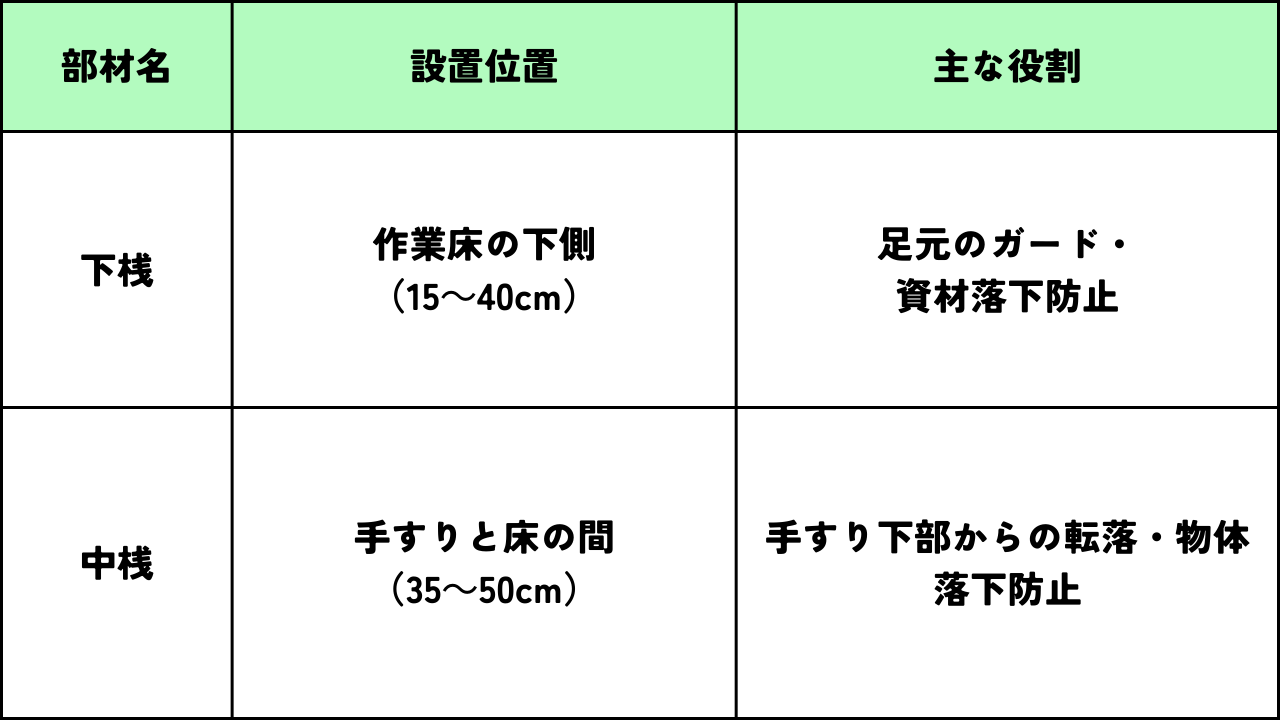

足場の下桟・中桟は、作業員の墜落や資材の落下を防ぐために不可欠な部材です。下桟は足場の作業床の下側に設置され、足元のガードとして機能します。中桟は手すりと床の間に設置され、手すり下部からの転落や物体落下を防止します。これらの部材は、現場の安全性を大きく左右するため、正しい知識と設置が求められます。足場の種類や現場の状況によって設置方法や基準が異なるため、基本構造と安全確保の要点をしっかり理解しておくことが重要です。

「下桟(したさん)」と「中桟(なかさん)」は、足場の安全性を高めるための横方向の部材です。下桟は主に作業床の下側、地面から15~40cm程度の高さに設置され、足元のガードとして機能します。一方、中桟は手すりと作業床の間、膝の高さ(約35~50cm)に設置され、手すり下部からの転落や物体落下を防ぎます。これらの用語を正しく理解することで、現場での安全対策や法令遵守がスムーズに行えます。

下桟と中桟はどちらも足場の安全性を高める重要な部材ですが、その役割には明確な違いがあります。下桟は主に足元からの墜落や資材の落下を防ぐ役割を持ち、作業員の安全な移動や作業をサポートします。中桟は手すりと床の間の隙間を埋めることで、手すり下部からの転落や物体落下を防止します。現場での安全性を向上させるためには、両者の違いを理解し、適切に設置することが不可欠です。

枠組足場では、下桟は交差筋交いの下に取り付ける横桟として設計されています。中桟は手すりと作業床の間に設置され、膝の高さに合わせて配置されます。これらの部材は、足場全体の強度を高めるとともに、作業員の安全な作業空間を確保するために不可欠です。

特に枠組足場では、下桟・中桟の設置が法令で義務付けられており、設置不良や未設置は重大な事故につながるリスクがあります。現場ごとに適切な部材を選定し、正確に設置することが求められます。

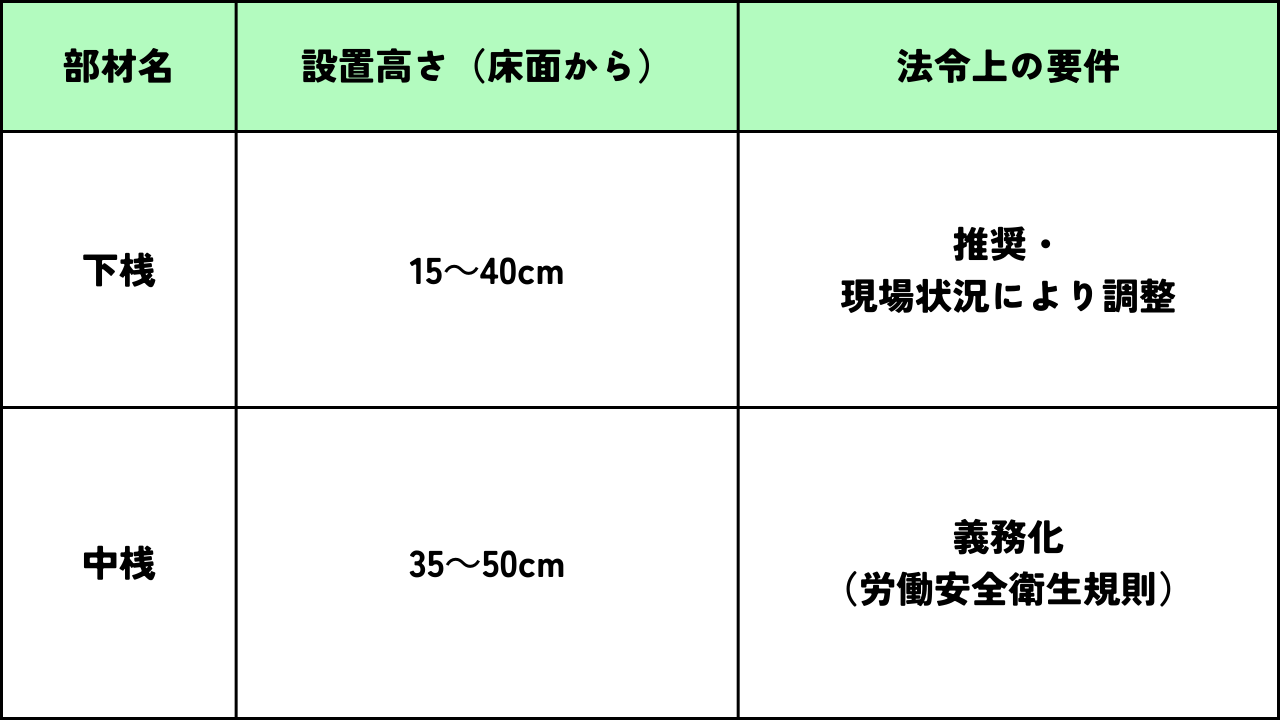

労働安全衛生規則では、足場の下桟・中桟の設置基準が明確に定められています。下桟は作業床の下側、地面から15~40cmの範囲に設置することが推奨されており、中桟は手すりと床の間、床面から35~50cmの高さに設置することが義務付けられています。これらの基準は、作業員の墜落や資材の落下を防ぐために必要不可欠なものです。現場での設置時には、必ずメジャーなどで高さを確認し、法令に適合した位置に取り付けることが重要です。

足場の安全対策では、下桟・中桟だけでなく、幅木や手すりとの連携が重要です。幅木は足場板の端に設置し、資材や工具の落下を防止します。手すりは85cm以上の高さが必要で、中桟はその下部に設置されます。これらの部材を適切に組み合わせることで、墜落・落下事故のリスクを大幅に低減できます。法令遵守のためには、各部材の設置高さや間隔を正確に守ることが不可欠です。現場ごとにチェックリストを活用し、設置ミスを防ぎましょう。

近年の労働安全衛生規則の改正により、足場の中桟設置が義務化されました。従来は手すりのみで良かった現場も、現在は中桟の設置が必須となっています。この法改正は、手すり下部からの墜落や物体落下事故が多発したことを受けて行われたものです。下桟については明確な義務化はありませんが、現場の安全性向上のために設置が推奨されています。

法改正の内容を正しく理解し、現場で確実に実践することが重要です。

下桟・中桟の設置には、法令で定められた高さや間隔を守ることが求められます。下桟は床面から15~40cm、中桟は35~50cm、手すりは85cm以上、幅木は10~15cm以上が目安です。これらの部材を適切な位置に設置することで、作業員の安全を確保し、物体の落下も防止できます。現場では、設置後に必ず高さや間隔を測定し、基準を満たしているか確認しましょう。

現場では、下桟・中桟の設置だけでなく、追加の安全対策や工夫が行われています。例えば、幅木の設置やネットの併用、足場板の隙間をなくす工夫などが挙げられます。また、作業前の点検や安全教育の徹底も重要です。これらの対策を組み合わせることで、墜落・転落・物体落下のリスクを最小限に抑えることができます。現場ごとに最適な安全対策を検討し、実践しましょう。

足場の種類によって、下桟・中桟の設置方法や部材が異なります。仮設足場では、専用の下桟・中桟部材を使用し、規定の高さに設置します。単管足場では、単管パイプを用いて手すり・中桟・下桟を組み立てます。現場の状況や足場の種類に応じて、最適な部材と設置方法を選択することが大切です。設置例を参考にしながら、法令基準を満たすようにしましょう。

下桟や中桟が未設置の場合、作業員の墜落や資材の落下事故が発生しやすくなります。実際の現場では、手すり下部からの転落や、足元から工具や資材が落下して下の作業員が負傷する事例が報告されています。これらの事故は、下桟・中桟の設置を怠ったことが主な原因です。特に高所作業では、わずかな隙間が大きな事故につながるため、未設置のリスクは非常に高いといえます。安全対策の基本として、必ず下桟・中桟を設置しましょう。

転落や物体落下のリスクは、下桟・中桟の設置状況によって大きく変わります。しっかりと設置されていれば、作業員の不注意による転落や、資材の落下を効果的に防止できます。また、現場ごとに追加の安全ネットや幅木を設けることで、さらなるリスク低減が可能です。安全対策を徹底している現場は、事故発生率が低く、作業員の信頼も高まります。現場で差がつく理由は、こうした細かな安全対策の積み重ねにあります。

労働者や事業者は、下桟・中桟の設置基準を守るだけでなく、日々の安全教育や点検も徹底する必要があります。作業前のKY(危険予知)活動や、設置状況の確認、万が一の不備発見時の迅速な対応が重要です。また、新人作業員への教育や、定期的な安全講習も欠かせません。安全対策を現場全体で共有し、全員が意識を高く持つことが、事故防止につながります。

下桟・中桟の設置ミスや不良は、重大な事故につながるため、日常的なチェックが不可欠です。主なチェックポイントは、設置高さの誤り、固定の甘さ、部材の損傷や変形、設置忘れなどです。現場では、設置後に必ず複数人で確認し、問題があればすぐに是正しましょう。また、定期的な点検記録を残すことで、設置不良の早期発見につながります。

日常の点検や保守管理は、足場の安全を維持するために欠かせません。現場巡回時には、下桟・中桟の設置状況や部材の劣化、緩み、外れなどを重点的に確認しましょう。

また、天候や作業内容の変化による影響も考慮し、必要に応じて補強や再設置を行うことが大切です。点検結果は記録し、全員で情報共有することで、さらなる安全向上が期待できます。

下桟・中桟に不具合が見つかった場合は、速やかに補修・修理を行いましょう。補修時には、必ず法令基準に従い、正しい部材と方法で再設置することが求められます。また、再設置後は再度点検を実施し、第三者による確認も推奨されます。法的な留意点として、設置不良や未設置が発覚した場合、労働安全衛生法違反となる可能性があるため、常に基準を守ることが重要です。

足場の下桟・中桟は、作業員の墜落や資材の落下を防ぐために不可欠な安全対策です。法令で定められた設置基準を守り、日々の点検や教育を徹底することで、現場の安全性が大きく向上します。設置ミスや不良を見逃さず、全員で安全意識を高めることが、事故ゼロの現場づくりにつながります。今一度、下桟・中桟の重要性を再認識し、現場での徹底を心がけましょう。

足場工事は安全で効率的な修繕作業を行うために欠かせない工程ですが、費用や種類、業者選びなど分かりにくい点も多いです。本記事では、足場工事の基礎知識から費用相場、選び方、安全管理まで、依頼前に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

安心・安全なマンション修繕のために、ぜひ参考にしてください。

足場工事は、マンションの外壁や屋根など高所での作業を安全かつ効率的に行うために不可欠な工事です。足場があることで、職人が安定した姿勢で作業できるだけでなく、資材や工具の運搬もスムーズになります。また、足場は作業員の転落事故を防ぐ安全対策としても重要な役割を果たします。マンションの大規模修繕や外壁塗装、防水工事など、さまざまな工事で足場は必須となるため、計画段階からしっかりと検討することが大切です。

●高所作業の安全確認

●作業効率の向上

●資材・工具の運搬が容易

●転落事故の防止

マンションの修繕やリフォームでは、外壁や屋根、バルコニーなど高所での作業が多く発生します。足場がなければ、作業員は安全に作業できず、工事の品質やスピードにも大きな影響が出てしまいます。また、足場は作業範囲を広げるだけでなく、養生シートを設置して塗料やゴミの飛散を防ぐ役割も担います。足場工事は、修繕やリフォームの品質と安全性を左右する重要な工程であり、計画的な設置が求められます。

●高所作業の安全性確保

●作業範囲の拡大

●養生シートによる飛散防止

●工事品質の向上

仮設足場は、マンション全体を囲う「全面足場」や、部分的な修繕に対応する「部分足場」など、工事内容や規模に応じて設置範囲が異なります。大規模修繕では建物全体を覆うことが多く、外壁塗装や防水工事、屋上工事など幅広い作業に対応します。一方、バルコニーや一部の外壁補修など小規模な工事では、必要な箇所だけに足場を設置するケースもあります。現場の状況や工事内容に合わせて、最適な足場の設置範囲を選ぶことが重要です。

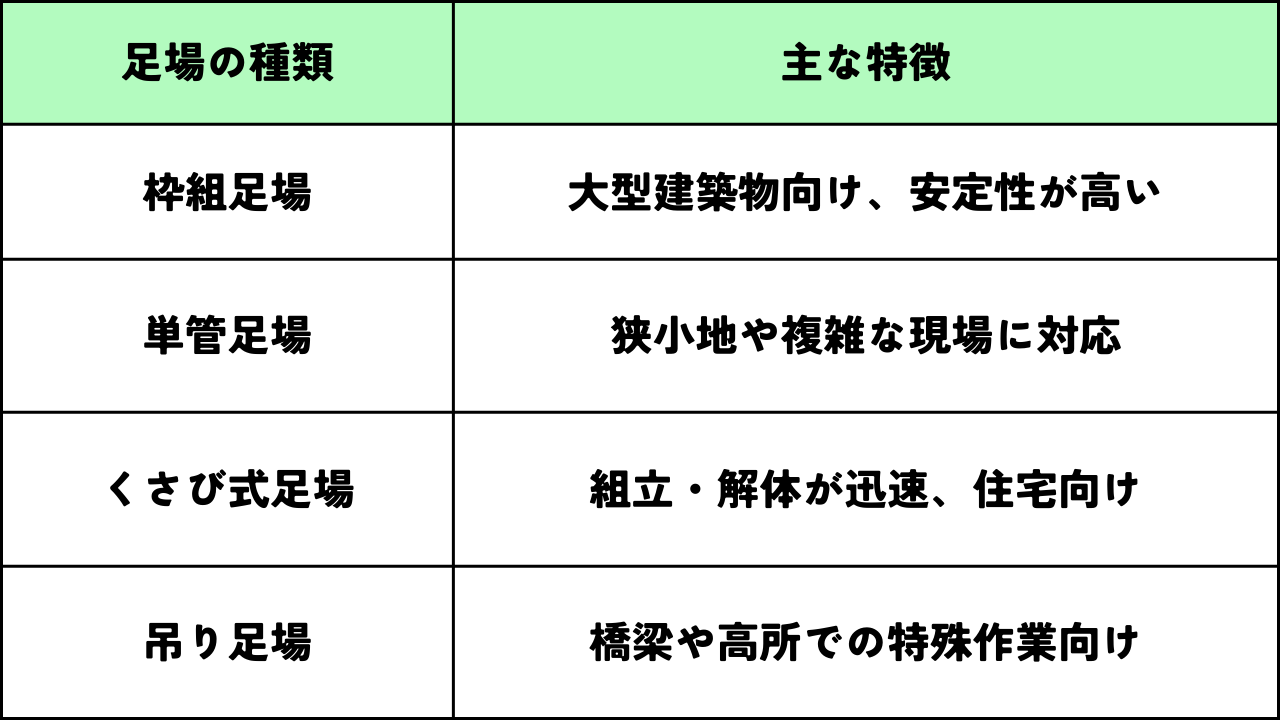

足場工事には主に「枠組足場」「くさび足場」「単管足場」の3種類があります。枠組足場は高層建物や大規模修繕で多く使われ、強度と安定性に優れています。くさび足場は中低層の建物や狭い場所での設置に適しており、組立・解体が比較的簡単です。単管足場はパイプを組み合わせて自由な形状にできるため、複雑な形状の建物や部分的な工事に向いています。それぞれの特徴を理解し、建物や工事内容に合った足場を選ぶことが大切です。

二階建てマンションや高層建物では、建物の高さや形状、作業内容に応じて最適な足場を選ぶことが重要です。一般的に、二階建て程度の中低層マンションでは、コストや作業効率のバランスからくさび足場が多く採用されます。一方、高層マンションや大規模修繕では、強度と安全性を重視して枠組足場が選ばれることが多いです。建物の形状が複雑な場合や部分的な補修には、単管足場が柔軟に対応できるため重宝されます。現場の状況や工事の規模に合わせて、最適な足場を選定することが安全で効率的な工事につながります。

●二階建て:くさび足場が主流

●高層建物:枠組足場が多い

●複雑な形状や部分補修:単管足場が適応

足場工事で使用される機材や資材には、鋼製のパイプや枠、ジョイント金具、足場板、階段、手すり、養生シートなど多岐にわたります。これらの資材は、現場の安全基準や工事内容に応じて適切に選定され、専門の職人によって組立・解体が行われます。組立工程では、基礎部分の設置から始まり、順次上部へと足場を組み上げていきます。解体時は安全を最優先し、上部から順に慎重に取り外していきます。適切な資材選びと工程管理が、事故防止と工事品質の向上に直結します。

●鋼製パイプ・枠

●ジョイント金具

●足場板・階段・手すり

●養生シート

足場工事の費用は、設置面積や建物の高さ、足場の種類、現場の条件によって大きく異なります。一般的な相場は、1㎡あたり600~1,000円程度が目安とされており、30坪(約100㎡)のマンション外壁全面に足場を設置する場合、60,000円~100,000円程度が基本料金となります。このほか、運搬費や養生シートの費用、特殊な形状への対応費用などが加算されることもあります。見積もりを依頼する際は、費用の内訳や追加費用の有無をしっかり確認しましょう。

足場工事の単価は、設置面積や階数、足場の種類、作業の難易度によって決まります。

例えば、低層マンションであれば比較的安価ですが、高層マンションや複雑な形状の場合は単価が上がる傾向にあります。また、組立・解体の回数や工程数が多い場合も費用が増加します。現場ごとに条件が異なるため、複数の業者から見積もりを取り、価格やサービス内容を比較することが大切です。

足場工事では、当初の見積もり以外に追加コストが発生する場合があります。例えば、天候不良による工期延長や、現場での予期せぬ障害物の撤去、夜間作業や休日作業の追加料金などが挙げられます。また、トラブル時には修理費や再設置費用が発生することもあるため、契約前に追加費用の発生条件や対応方法を確認しておくことが重要です。信頼できる業者を選び、事前にしっかりと打ち合わせを行いましょう。

●天候不良による工期延長

●障害物撤去費用

●夜間・休日作業の追加料金

●トラブル時の修理・再設置費用

足場工事を担うのは「とび職人」と呼ばれる専門の作業員です。とび職人は高所での作業に長けており、足場の組立や解体、現場の安全管理など多岐にわたる技術と経験を持っています。足場の設置は一歩間違えば重大な事故につながるため、正確な作業と安全意識が求められます。また、現場ごとに異なる建物の形状や条件に柔軟に対応できる判断力も重要です。とび職人の技術力が、工事全体の安全性と品質を大きく左右します。

●高所作業の専門技術

●足場の組立・解体の熟練度

●現場ごとの柔軟な対応力

●安全管理の徹底

足場工事を行うには、作業員個人の資格と業者としての建設業許可が必要です。作業員には「足場の組立て等作業主任者」や「とび技能士」などの資格が求められ、現場の安全管理や作業指導を担います。また、請負金額が500万円以上の場合、業者は「とび・土工工事業」の建設業許可を取得していなければなりません。資格や許可の有無は、信頼できる業者選びの大きなポイントとなります。

●足場の組立て等作業主任者

●とび技能士

●建設業許可(とび・土工工事業)

足場工事の現場では、作業員の安全確保と品質管理のために厳格な管理体制が求められます。作業前の安全教育や定期的な点検、作業中の声かけや連携が事故防止につながります。また、厚生労働省が定める「労働安全衛生規則」や「足場の安全基準」に基づき、手すりや落下防止ネットの設置、足場板の固定などが徹底されます。安全基準を守ることで、作業員だけでなく居住者や近隣住民の安全も守ることができます。

●安全教育・定期点検の実施

●手すり・落下防止ネットの設置

●足場板の確実な固定

●作業員同士の連携

足場工事は、現地調査・計画から始まり、資材搬入、組立、点検、工事完了後の解体という流れで進みます。組立作業は建物の規模や足場の種類によって異なりますが、一般的なマンションであれば1~3日程度で完了します。解体作業も同様に1~2日程度が目安です。

各工程で安全確認や点検を徹底し、事故やトラブルを未然に防ぐことが重要です。スムーズな工程管理が、全体の工期短縮とコスト削減につながります。

●現地調査・計画

●資材搬入

●足場組立

●安全点検

●工事完了後の解体

足場工事では、現場管理が非常に重要です。資材の搬入時には、周辺住民や通行人への安全配慮が必要であり、搬入経路や作業時間帯の調整も求められます。設置作業では、建物や敷地の状況に応じて足場の配置や固定方法を工夫し、安定性を確保します。また、工事中に足場の一部を移動する場合は、再度安全点検を行い、事故防止に努めることが大切です。

●搬入経路・作業時間の調整

●周辺住民への配慮

●足場の安定性確保

●移動時の再点検

足場設置時には、騒音や振動、資材の飛散、近隣住民からの苦情など、さまざまなトラブルが発生することがあります。これらのトラブルを未然に防ぐためには、事前の説明や養生シートの設置、作業時間の配慮が重要です。万が一トラブルが発生した場合は、迅速な対応と誠意ある説明が信頼関係の維持につながります。また、事故や資材の落下など重大なトラブルに備え、保険加入や安全対策を徹底しましょう。

●騒音・振動対策

●養生シートの設置

●近隣住民への事前説明

●保険加入・安全対策の徹底

足場工事を依頼する際は、信頼できる業者選びが非常に重要です。業者の実績や口コミ、保有資格、建設業許可の有無を必ず確認しましょう。また、複数の業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工事内容や安全対策、アフターサービスの有無も比較検討することが大切です。見積もりの内訳が明確であるか、追加費用の発生条件が記載されているかもチェックポイントです。信頼できる業者を選ぶことで、トラブルのリスクを大幅に減らすことができます。

●実績・口コミの確認

●資格・許可の有無

●見積もりの内訳・追加費用の明記

●安全対策・アフターサービス

足場工事をスムーズに進めるためには、事前の打ち合わせが欠かせません。工事範囲や施工箇所、作業日程、搬入経路などを業者としっかり確認しましょう。また、マンションの居住者や管理組合との連携も重要です。工事中の生活への影響や安全対策についても事前に説明し、理解を得ておくことでトラブルを防げます。打ち合わせ内容は書面で残し、双方の認識にズレがないようにしましょう。

●工事範囲・施工箇所の明確化

●作業日程・搬入経路の確認

●居住者・管理組合との連携

●書面での記録

仮設足場は設置後も定期的な管理と点検が必要です。強風や地震などの自然災害時には、足場の緩みや損傷がないかを必ず確認しましょう。また、作業中だけでなく、工事が休止している間も安全対策を徹底することが大切です。点検記録を残し、万が一の事故やトラブルに備えることで、居住者や近隣住民の安心につながります。安全確認を怠らず、常に最良の状態を保つことがプロの業者の責任です。

●定期的な点検・管理

●自然災害時の安全確認

●点検記録の作成

●工事休止中の安全対策

マンション修繕における足場工事は、安全性と工事品質を左右する非常に重要な工程です。足場の種類や費用、業者選び、現場管理、安全対策など、事前に知っておくべきポイントは多岐にわたります。信頼できる業者としっかり打ち合わせを行い、見積もりや工事内容を比較検討することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して工事を進めることができます。安全で高品質なマンション修繕のために、この記事の内容をぜひ参考にしてください。

●足場工事の基本と役割を理解する

●最適な足場の種類を選ぶ

●費用や見積もりを比較する

●安全管理と点検を徹底する

『安全な足場工事を依頼したい』『信頼できる業者を探している』とお考えの方は、エイシン工業にご相談ください。当社は墨田区を拠点に東京全域で施工を行っており、徹底した安全管理と確かな施工で多くのお客様から選ばれています。まずはお気軽にご連絡ください。

この記事は、建設現場で足場工事に携わる現場監督や作業員、または安全管理担当者方々に向けて執筆しています。足場工事は高所作業が多く、事故やケガのリスクが常に伴います。そのため、法令やガイドラインに基づいた安全対策の重要性や、現場で実践すべき具体的な方法について詳しく解説します。安全な足場工事を実現し、事故ゼロを目指すための知識と実践ポイントをまとめています。

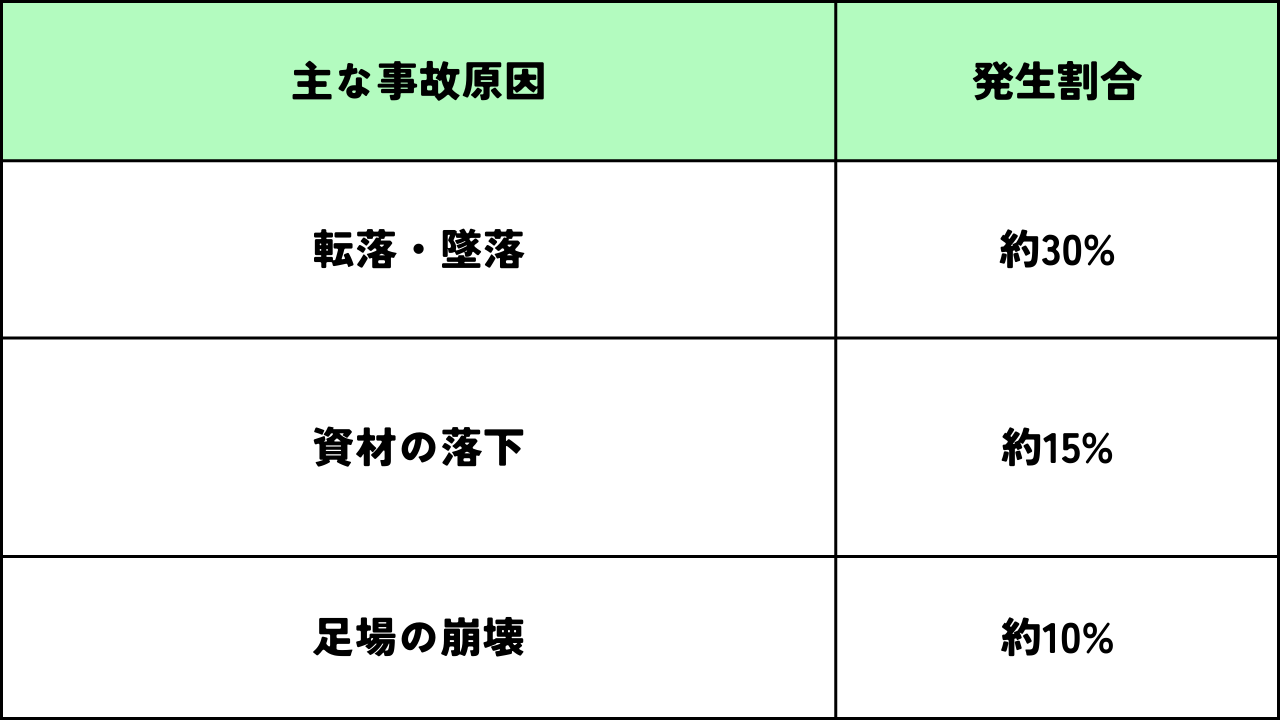

足場工事は建設現場において不可欠な作業ですが、高所での作業が多いため、転落や墜落などの重大事故が発生しやすい分野です。実際に、建設業における労働災害の中でも足場からの転落事故は毎年多く報告されており、死亡事故につながるケースも少なくありません。こうした背景から、足場工事における安全対策は現場の安全確保だけでなく、作業員の命を守るためにも極めて重要視されています。また、事故が発生すると現場の作業が中断し、工期の遅延や企業の信頼低下にもつながるため、徹底した安全管理が求められます。

〇高所作業による転落・墜落リスク

〇死亡事故や重傷事故の発生率が高い

〇事故による工期遅延や信頼低下のリスク

高所作業では、足元の不安定さや視界の悪さ、天候の急変などが事故のリスクを高めます。特に足場の組立・解体時は、作業員がバランスを崩しやすく、転落事故が多発しています。厚生労働省の統計によると、建設業の死亡災害の約3割が足場からの墜落・転落によるものです。また、足場の不適切な設置や点検不足、作業手順の省略などが事故の主な原因となっています。現場では常にリスクを意識し、適切な安全対策を講じることが不可欠です。

足場工事に関する安全基準は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則によって厳格に定められています。例えば、作業床の幅や手すりの設置、高さ2m以上の足場には墜落防止設備の設置が義務付けられています。また、足場の設置・解体作業は有資格者が行う必要があり、作業開始前には必ず点検を実施しなければなりません。これらの基準を守ることで、現場の安全性が大きく向上し、事故の未然防止につながります。

〇作業床の幅は40cm以上

〇手すり・中桟・巾木の設置義務

〇2m以上の足場は墜落防止設備必須

〇有資格者による作業

建設現場では、法令遵守だけでなく、現場ごとのリスクに応じた独自の安全対策も求められます。例えば、作業員同士の声かけやチームワークの強化、作業手順の徹底、安全装備の着用確認などが挙げられます。また、天候や現場環境の変化に応じて作業を中止する判断や、定期的な安全教育の実施も重要です。現場全体で安全意識を高め、事故ゼロを目指す取り組みが不可欠です。

〇作業手順の徹底と周知

〇安全装備の着用確認

〇定期的な安全教育の実施

〇現場ごとのリスクアセスメント

足場工事の安全対策を徹底するためには、まず足場の基本構造や設置基準を正しく理解することが重要です。足場にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴や用途に応じて設置方法や安全対策が異なります。また、設置基準を守ることで足場の強度や安定性が確保され、作業員の安全が守られます。ここでは、足場の種類や設置基準、安全性確保のポイントについて詳しく解説します。

足場には主に「枠組足場」「単管足場」「くさび式足場」「吊り足場」などの種類があります。枠組足場は大型建築物で多用され、安定性と作業効率に優れています。単管足場は狭い場所や複雑な形状の現場で活躍し、柔軟な設置が可能です。くさび式足場は組立・解体が迅速で、住宅や中小規模の現場で多く使われます。吊り足場は地上からの設置が困難な場所や橋梁工事などで利用され、上部から吊り下げて設置するため、特に安全対策が重要です。それぞれの特徴を理解し、現場に最適な足場を選定することが安全対策の第一歩となります。

足場の設置基準は、作業床の幅や高さ、手すりの設置、足場材の強度など細かく定められています。作業床の幅は40cm以上、手すりは高さ85cm以上、中桟や巾木の設置も義務付けられています。また、足場の基礎部分は水平で安定していることが求められ、設置後は必ず点検を行い、異常がないか確認します。これらの基準を守ることで、足場の崩壊や転落事故を未然に防ぐことができます。現場ごとに基準を再確認し、確実な設置を徹底しましょう。

〇作業床の幅は40cm以上

〇手すり・中桟・巾木の設置

〇基礎部分の水平・安定性確保

〇設置後の点検・確認

〇足場躯体・隙間・30cmルールの徹底

足場の安全性を高めるためには、足場躯体の強度や隙間の管理が重要です。特に「30cmルール」と呼ばれる基準があり、作業床と建物の隙間は30cm以内に抑える必要があります。これにより、作業員の転落や資材の落下を防止できます。また、足場材の接合部や固定部分も確実に締結し、揺れやズレが生じないようにします。現場ごとに隙間や固定状況を確認し、ルールを徹底することが事故防止につながります。

〇作業床と建物の隙間は30cm以内

〇足場材の接合部の確実な固定

〇揺れやズレの防止

足場の組立や解体作業は、特に事故が発生しやすい工程です。作業手順の遵守や安全装備の着用、現場の状況確認など、徹底した安全対策が求められます。また、作業員同士の連携や声かけも重要で、危険箇所の共有や異常時の迅速な対応が事故防止につながります。

ここでは、組立・解体時に守るべき手順や注意点、現場監督や作業員の責任、使用材料の点検方法について解説します。

足場の組立・解体作業では、作業前の打ち合わせや危険箇所の確認、作業手順の周知が不可欠です。作業は必ず複数人で行い、単独作業を避けることが原則です。また、作業中は安全帯やヘルメットなどの保護具を必ず着用し、手すりや親綱の設置も徹底します。作業終了後は、足場の点検を行い、異常がないか確認することが重要です。これらの手順を守ることで、事故のリスクを大幅に低減できます。

〇作業前の打ち合わせ・危険箇所の確認

〇複数人での作業

〇安全帯・ヘルメットの着用

〇作業後の点検・確認

〇現場監督・作業員に求められる責任と対応

現場監督は、作業手順や安全基準の徹底、作業員への指導・教育を行う責任があります。

また、作業員は自らの安全だけでなく、周囲の作業員にも注意を払い、危険を感じた場合は速やかに報告・対応することが求められます。現場全体で安全意識を高め、チームワークを重視した作業が事故防止につながります。責任の所在を明確にし、全員が安全対策に積極的に取り組むことが重要です。

〇現場監督による安全指導・教育

〇作業員同士の声かけ・連携

〇危険時の迅速な報告・対応

〇使用材料・機材の点検と損傷防止

足場工事で使用する材料や機材は、作業前後に必ず点検を行い、損傷や劣化がないか確認します。特に、足場板やパイプ、クランプなどの接合部は、緩みやサビ、変形がないかを重点的にチェックします。損傷が見つかった場合は、直ちに交換・修理を行い、再使用を避けることが重要です。定期的な点検と適切な管理が、事故の未然防止につながります。

〇作業前後の材料・機材点検

〇損傷・劣化の早期発見と交換

〇接合部の緩み・サビ・変形の確認

足場工事の安全管理は、労働安全衛生法や厚生労働省のガイドラインに基づいて行われます。これらの法令や指針は、現場での安全対策を徹底するための基準や手順を明確に定めています。法令遵守はもちろん、ガイドラインの内容を現場で具体的に実践することが、事故防止と安全性向上のカギとなります。ここでは、関連法令やガイドラインのポイント、定期点検やKY活動の実施方法について解説します。

足場工事に関する安全対策は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって厳格に規定されています。例えば、高さ2m以上の作業床には手すりや中桟、巾木の設置が義務付けられており、作業開始前には必ず点検を行うことが求められます。また、足場の組立・解体作業は有資格者が担当し、作業手順や安全装備の着用も法令で定められています。

これらの法令を遵守することで、現場の安全性が確保され、万が一の事故発生時にも法的責任を果たすことができます。

〇労働安全衛生法の遵守

〇作業床の手すり・中桟・巾木設置義務

〇有資格者による作業

〇作業前の点検義務

〇厚生労働省ガイドラインのポイント解説

厚生労働省は足場工事の安全対策に関するガイドラインを発表し、現場での具体的な安全措置を推奨しています。ガイドラインでは、足場の設置・解体時の手順や、強風・豪雨など悪天候時の作業中止基準、資材の落下防止措置などが明記されています。また、作業員への安全教育や、現場ごとのリスクアセスメントの実施も重要なポイントです。ガイドラインを現場で実践することで、より高い安全性を確保できます。

〇設置・解体時の手順明確化

〇悪天候時の作業中止基準

〇資材落下防止措置

〇安全教育・リスクアセスメントの実施

〇定期点検・日常管理・KY活動の実施方法

足場の安全を維持するためには、定期点検や日常管理、KY(危険予知)活動の実施が不可欠です。作業開始前には必ず足場の点検を行い、異常があれば即時対応します。また、日々の管理では、足場材の損傷や緩み、周囲の安全確保を徹底します。KY活動では、作業前に危険箇所や注意点を全員で共有し、事故の未然防止に努めます。これらの取り組みを継続することで、現場の安全意識が高まり、事故リスクを大幅に低減できます。

〇作業前の足場点検

〇日常的な材料・設置状況の確認

〇KY活動による危険箇所の共有

〇異常時の迅速な対応

現場での安全対策は、法令やガイドラインの遵守だけでなく、実際の作業環境や状況に応じた柔軟な対応が求められます。特に転落・墜落防止やリスク予知、仮設設備の活用など、現場ごとに最適な対策を講じることが重要です。ここでは、現場で徹底すべき具体的な安全対策や、事故未然防止のためのポイントについて解説します。

転落・墜落防止のためには、足場の手すりや中桟、巾木の設置を徹底することが基本です。さらに、作業員は必ずフルハーネス型安全帯を着用し、親綱や安全ブロックに確実に接続します。作業床の隙間や段差にも注意し、滑り止め措置や足元の整理整頓も重要です。これらの対策を徹底することで、転落事故のリスクを大幅に減らすことができます。

〇手すり・中桟・巾木の設置

〇フルハーネス型安全帯の着用

〇親綱・安全ブロックの活用

〇作業床の滑り止め・整理整頓

〇事前リスク予知と事故未然防止の対応策

事故を未然に防ぐためには、作業前のリスクアセスメントやKY活動が不可欠です。作業内容や現場環境を事前に確認し、危険箇所や注意点を全員で共有します。また、作業手順の見直しや、危険が予想される場合の作業中止判断も重要です。定期的なミーティングや情報共有を通じて、現場全体の安全意識を高めましょう。

〇リスクアセスメントの実施

〇KY活動による危険箇所の共有

〇作業手順の見直し

〇危険時の作業中止判断

〇仮設設備・レンタル機材の活用と注意点

仮設設備やレンタル機材を活用することで、現場の安全性や作業効率を向上させることができます。ただし、レンタル機材は必ず点検・整備されたものを使用し、取扱説明書やメーカーの指示に従って正しく設置・使用することが重要です。また、仮設設備の設置場所や周囲の安全確保にも十分注意しましょう。不適切な使用は事故の原因となるため、管理責任者がしっかりと管理・指導を行うことが求められます。

〇点検・整備済みの機材を使用

〇取扱説明書・メーカー指示の遵守

〇設置場所・周囲の安全確保

〇管理責任者による管理・指導

足場工事の安全対策は年々進化していますが、現場では依然として新たな課題が発生しています。事故原因の分析や環境への配慮、現場での安全教育の強化、さらには法改正や技術革新への対応など、今後も継続的な改善が求められます。ここでは、最新の課題や今後の展望について詳しく解説します。

足場事故の多くは、ヒューマンエラーや点検不足、作業手順の省略などが原因です。近年では、事故発生時のデータを収集・分析し、再発防止策を現場にフィードバックする取り組みが進んでいます。また、足場材のリサイクルや省資源化、騒音・粉じん対策など、環境への配慮も重要な課題です。安全と環境保全の両立を目指し、現場ごとに最適な対策を講じることが求められます。

〇事故データの収集・分析

〇再発防止策の現場フィードバック

〇足場材のリサイクル・省資源化

〇騒音・粉じん対策の徹底

現場での安全性を高めるためには、作業員一人ひとりの安全意識と知識の向上が不可欠です。定期的な安全教育や訓練、ヒヤリハット事例の共有などを通じて、危険予知能力を養うことが重要です。また、新人作業員や外国人労働者への分かりやすい指導も求められています。現場全体で安全文化を醸成し、事故ゼロを目指す取り組みが今後ますます重要となります。

〇定期的な安全教育・訓練の実施

〇ヒヤリハット事例の共有

〇新人・外国人作業員への指導強化

〇現場全体での安全文化の醸成

足場工事の安全対策に関する法令やガイドラインは、社会情勢や技術の進歩に合わせて改正が進んでいます。今後は、IoTやAIを活用した足場の点検・管理システムの導入や、より安全性の高い新素材の開発などが期待されています。現場では、最新の法令や技術動向を常に把握し、柔軟に対応することが求められます。これにより、さらなる安全性向上と効率化が実現できるでしょう。

〇法令・ガイドラインの最新動向把握

〇IoT・AIによる点検・管理の導入

〇新素材・新工法の活用

〇現場での柔軟な対応力強化

足場工事の安全対策は、法令やガイドラインの遵守はもちろん、現場ごとのリスクに応じた柔軟な対応が不可欠です。作業手順の徹底や安全装備の着用、定期点検やKY活動の実施、そして現場全体での安全意識の向上が事故防止のカギとなります。今後も技術革新や法改正に注目し、最新の安全対策を積極的に取り入れることが重要です。全ての作業員が安心して働ける現場づくりを目指し、日々の安全管理を徹底しましょう。

「『安全な足場工事を依頼したい』『信頼できる業者を探している』とお考えの方は、エイシン工業にご相談ください。当社は墨田区を拠点に東京全域で施工を行っており、徹底した安全管理と確かな施工で多くのお客様から選ばれています。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。」

夏が近づくと、建設現場では「熱中症対策」が大きな課題となります。特に高所作業が多い足場工事では、直射日光や高温環境の中で作業するため、熱中症のリスクが非常に高くなります。本記事では、現場で働く職人の命を守るために必要な知識と、足場工事における熱中症対策を徹底解説します

熱中症とは、体温調整がうまくいかなくなり、体内に熱がこもってしまう状態のことです。主な症状には次のようなものがあります

・めまい、立ちくらみ

・頭痛、吐き気

・筋肉のけいれん(熱けいれん)

・意識障害(重度の場合)

足場工事は屋外の高所で行われるため、以下のようなリスクがあります:

・直射日光が避けられない

・ヘルメットや安全具により体温がこもる

・作業中にこまめな水分補給が難しい

・高所作業の緊張感による体力消耗

2022年の厚生労働省データによれば、建設業における熱中症による死亡事故のうち、約15%が現場作業中に発生しています。原因は「水分不足」「過労」「適切な休憩がない」などが多く挙げられています。

とある足場工のベテラン職人によると、「猛暑日でも休めない雰囲気の現場では、仲間が突然倒れることもある」とのこと。安全第一とはいえ、納期優先の現場では意識が薄れがちです。

・こまめに500mlの水分を1時間ごとに補給するのが理想

・スポーツドリンクや経口補水液を選ぶと、ナトリウムも補給可能

・コーヒーやお茶などの利尿作用がある飲料は避けましょう

・午前10時〜午後2時は特に熱中症のリスクが高いため、1時間に1回は10分程度の休憩

・日陰や扇風機付きの「涼しい休憩所」の設置を検討

・毎朝の検温と健康確認(「体調チェックシート」の活用)

・疲労や睡眠不足がある場合は、無理をせず申告する環境づくりが必要

・ファン付きの空調服は、現場作業の必需品

・冷感素材のアンダーウェアも効果的で、汗の蒸発を助けてくれる

・首に巻く冷却タオルや保冷剤入りのバンダナで首元を冷やすと熱のこもりを防げます

・作業前後に冷却スプレーで体温を下げる

・経口補水液(OS-1など)は、脱水症状の初期対策に非常に効果的

・「作業中の飲水ルール」「異常時の連絡フロー」などを明文化

・マニュアルの内容は現場ごとにカスタマイズが必要

・日中の高温時間帯は短時間シフトに切り替え

・早朝や夕方作業への変更など柔軟な対応を

・日々の声かけや体調チェックを習慣化

・「無理をしないで」と言える職場文化の構築も重要です

厚生労働省は毎年、建設業に向けた熱中症対策のガイドラインを発表しています。内容には以下が含まれます:

・WBGT値(暑さ指数)を参考にした作業時間の調整

・作業者の教育・啓発活動

・熱中症発症時の緊急対応体制の整備

東京都・大阪府などでは、空調服や冷却機器導入に対する助成金制度が用意されており、条件を満たせば申請可能です。これらの制度を活用することで、中小企業でもコストを抑えて対策が可能になります。

詳しくは以下PDFご覧ください

・通気性の良い作業着(メッシュ素材など)を選ぶ

・ヘルメットの中に装着できる冷却パッドも効果的

・サングラスやタオルで日差しから身を守る工夫も必要

・朝食を抜かず、エネルギー源となる炭水化物や塩分をしっかり摂取

・昼食も消化の良いものを選び、熱を持ちにくい体を意識する

・WBGTが28を超える日は作業短縮や中止も検討

・こまめな声かけと健康確認で早期対応を徹底

・湿度が高く、汗が蒸発しづらい環境では体温が上がりやすい

・気温が低くても油断すると症状が急激に進行することがあります

・顔色が悪い

・返答が遅い、ボーッとしている

・汗が出ていない

これらの兆候を見逃さず、即座に対応することが重要です。

・日陰に避難させ、服を緩め、冷却(氷水や濡れタオル)を開始

・意識がなければ即座に119番し、救急搬送を依頼

・搬送中は、症状の変化をメモして救急隊に引き継ぐ

・新入社員や下請け業者も含めて、全員参加の研修が必須

・過去の事例や動画を活用し、リアルな危機感を共有

・「声をかけ合う」「休憩をすすめる」など、仲間同士で守り合う文化が重要

・体調が悪くても言い出しにくい空気をなくす努力が必要です

足場工事における熱中症は、知識と準備、そして日々の意識で予防可能です。会社も個人も、「安全は全てに優先する」という考えのもと、熱中症ゼロの現場づくりを目指しましょう。命を守る行動が、仲間と自分の未来を守ります。

Q1. 足場工事で熱中症になったらどうすればいいですか?

A. すぐに日陰で安静にし、服を緩めて水分補給・冷却を行いましょう。意識障害がある場合は救急車を呼んでください。

Q2. 空調服はどのくらい効果がありますか?

A. 約3〜5℃体感温度が下がるとされており、長時間の作業でも快適さを保てます。

Q3. 熱中症対策グッズはどこで買えますか?

A. 作業用品専門店やAmazonなどの通販サイトで購入できます。

Q4. 助成金の申請にはどんな書類が必要ですか?

A. 購入証明書、見積書、利用計画書などが必要です。自治体の公式サイトを確認しましょう。

Q5. 熱中症の予防に向けた社内ルール作りのポイントは?

A. 明確な休憩タイミング、水分補給ルール、体調報告制度の整備がカギです。

Q6. どんな飲み物が熱中症予防に効果的ですか?

A. 経口補水液やスポーツドリンク、麦茶などが最適です。

墨田区で足場工事をお考えなら、ぜひエイシン工業にお任せください。当社は、足場等の用途や種類に応じた最適なサービスを提供いたします。「単管足場」や「枠組み足場」、さらには「くさび式足場」のような用途ごとの特徴をふまえた提案を行い、安全第一で迅速な施工を心がけています。

エイシン工業では、誠実な対応をモットーとし、最適な足場の設置から撤去まで一貫して高品質なサービスを提供しています。大規模な工事における足場仮設から、個人で行うようなDIY工事における足場仮設まで、どんなご依頼でも承っております。安心安全に足場業者を探したいという企業様・家主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装や外壁補修工事を検討されている方の多くが、「足場って本当に必要なの?」と疑問を持たれます。確かに、工事の見積もりに占める「足場代」は決して安くはなく、費用全体の2~3割程度を占めることも珍しくありません。しかし、足場は外壁工事において「安全性」「作業効率」「品質確保」の3つの観点から、欠かすことのできない重要な工程です。この記事では、足場の必要性や種類、費用相場、そして墨田区で信頼できる足場業者の選び方まで、徹底解説します。

外壁工事を成功させるには、まず「良い足場」から。ぜひ最後までお読みください。

足場は、ただ作業員が登るための仮設構造物ではありません。以下の3つの理由から、外壁工事に足場は不可欠です。

高所作業では、転落事故のリスクが常に存在します。足場を設けることで、作業員が安定した状態で作業でき、安全性が大幅に向上します。特に住宅密集地が多い墨田区では、通行人への安全配慮も重要です。

足場がしっかりと組まれていれば、作業員が道具や材料を効率よく運び、移動しながらスムーズに作業を進めることができます。効率的な作業は、工期の短縮にもつながります。

適切な足場がない状態では、どうしても手の届く範囲や体勢が限定され、作業精度が落ちます。足場によって安定した姿勢が取れるため、塗装や補修の精度も高まります。

足場にはいくつかの種類があります。それぞれに適した使用場面があるため、工事内容や建物形状に応じて選択する必要があります。

現在最も広く使われているタイプです。強度が高く、組立・解体がスピーディーで、大規模な外壁工事に適しています。

鉄パイプ(単管)を使って組み立てる足場。形状が自由で狭小地などにも対応しやすい反面、強度や安全性の面では熟練の施工が必要です。

移動が可能な足場で、短期間・軽作業向け。外壁全体の工事というより、一部の補修に向いています。

外壁工事における足場の費用は、使用する足場の種類や施工場所、建物の大きさによって異なりますが、目安としては以下の通りです。

住宅が密集している地域では、足場の搬入経路や設置スペースの確保なども影響し、費用がやや高めになる傾向があります。

足場代を節約するには、いくつかの方法があります。ただし、安全性や品質を犠牲にしてはいけません。

「一括見積もり」などを利用し、相見積もりを取ることで適正価格が分かります。極端に安すぎる場合は、安全性や対応力に問題がある可能性もあるため注意しましょう。

足場業者と外壁業者が別の場合、マージンが上乗せされることがあります。足場設置と工事を一括で依頼できる業者であれば、費用が抑えられる場合があります。

外壁塗装と屋根塗装、雨樋交換など、複数の高所作業を同時に行えば、足場の設置は一度で済み、結果的に費用の節約になります。

墨田区は東京都内でも歴史ある住宅地が多く、建物の形状や隣家との距離が特殊なケースも珍しくありません。地域特性を理解している地元業者の利用が安心です。

墨田区に事務所を構える足場工事業者であれば、近隣への対応や緊急時の対応もスムーズです。

足場は「命を守る構造物」。作業員の安全教育や保険加入状況、過去の事故実績などを確認しましょう。

足場の設置・解体費用、運搬費、養生費などが分かりやすく記載されている業者を選びましょう。不明確な項目がある場合は必ず確認を。

外壁工事における足場の設置は、工程全体の中でも非常に重要な役割を果たします。ここでは、足場工事の一般的な流れを解説します。

まずは現地を訪問し、建物の構造や敷地状況、近隣環境を確認します。墨田区のような住宅が密集している地域では、隣家との距離や道路の幅員など、現場に応じた対応が必要です。

調査結果をもとに、足場の設計図や施工計画書を作成します。必要に応じて、工事に関するスケジュールや安全対策についての説明も行います。

工事中の騒音や作業車両の出入りにより、ご近所にご迷惑をおかけする可能性があるため、事前のご挨拶が不可欠です。誠意ある対応が、トラブルの防止につながります。

材料の搬入と足場の設置を行います。作業員の安全を第一に、専門のスタッフが丁寧かつ迅速に作業を行います。

足場は工事中も風雨の影響を受けます。安全を確保するため、定期的に点検を行い、不具合があれば即時対応します。

工事が完了したら、足場を解体し、現場を清掃して引き渡しとなります。

足場工事においては、いくつかの注意点や起こり得るトラブルがあります。事前の対策で未然に防ぐことが大切です。

墨田区では住宅が密集しているため、足場の設置が隣家の敷地にかかることがあります。このような場合は、事前の承諾を得るか、最小限の設置計画に変更する必要があります。

足場は高所にあるため、強風や大雨、台風の際は大きなリスクを伴います。天候を見極めたうえで設置・作業を行う柔軟な対応が求められます。

道路にはみ出して足場を設置する場合は、「道路占用許可」や「警察への申請」が必要になることがあります。信頼できる業者は、こうした申請にも対応してくれるため安心です。

足場の設置には、法令に基づく厳格な基準が存在します。これは作業員の安全を守るだけでなく、施主や近隣住民の安全にも直結する重要な項目です。

労働安全衛生法では、高所作業において作業床や手すり、墜落防止措置の設置が義務付けられています。一定の高さ以上の足場には安全帯や落下防止ネットの設置が必要です。

設置した足場は工事期間中に何度も点検され、記録に残されます。とくに風雨があった後や長期工事の場合は、安全管理の徹底が求められます。

仮に規定を無視した足場を使用すると、墜落事故や法令違反による罰則、工事の中断など大きなリスクを伴います。法令を遵守した安全管理体制を整える業者を選ぶことが、施主の責任でもあります。

外壁塗装・補修工事を検討している方には、足場工事も同時に依頼することをおすすめします。複数のメリットが得られるためです。

別々の業者に依頼すると、トラブル時の責任の所在が曖昧になります。例えば、外壁塗装中の破損について「足場の設置が悪かった」などの責任の押し付け合いが起こる可能性があります。

同じ業者が一括で工事を行うことで、連携がスムーズになり、無駄な待機時間を削減できます。また、足場設置と工事の調整が最適化されるため、全体的な費用も抑えられる傾向があります。

工事後に不具合があった際も、どの業者に問い合わせるべきかが明確で、スムーズに対応してもらえるのがメリットです。

外壁工事や修繕工事に欠かせない足場の設置。その品質と安全性が、工事全体の成否を決めると言っても過言ではありません。当社は、墨田区に根ざした足場工事の専門会社として、多くのお客様にご満足いただいております。住宅・ビル・店舗を問わず、現地調査から安全対策、設置・撤去まで、すべて自社施工で対応いたします。

「安心して任せられる足場業者を探している」

「他社の見積りが高すぎる気がする」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。無料でのお見積りやご相談も承っております。信頼と実績のある足場業者として、墨田区での外壁工事をしっかりと支えます。

Q1. 足場は工事が終わったらすぐに撤去されますか?

A.はい、通常は工事完了後すぐに撤去されます。ただし、天候や次の作業との兼ね合いで数日残されることもあります。

Q2. 隣家が近いのですが、足場は設置できますか?

A.墨田区のような住宅密集地では特に多いケースです。事前の現地調査と隣家への説明を丁寧に行えば、多くの場合は問題ありません。

Q3. 足場の設置に騒音はありますか?

A.金属を使った作業のため、多少の騒音は発生します。近隣挨拶を事前に行うことでトラブルは回避可能です。

Q4.狭い場所や注射スペースが無いような場所でも大丈夫ですか?

A.事前に現地調査をしたうえでご提案いたしますのでご安心ください。

外壁工事における足場の設置は、ただの“補助的存在”ではなく、工事の成否を左右する「基盤」です。安全性・効率・品質を確保し、納得のいく工事を行うためにも、信頼できる足場業者の選定が重要です。墨田区で外壁工事をご検討中の方は、地域に精通した足場業者への相談をおすすめします。

足場工事のご相談やお見積りは、ぜひ弊社にお気軽にお問い合わせください。

建設現場で当たり前のように設置されている足場。その存在は目立たないかもしれませんが、実は建築・土木工事の安全と品質を守る上で非常に重要な役割を果たしています。「足場工事がなければ、工事自体が成り立たない」と言っても過言ではありません。

本コラムでは、足場工事の基本的な役割や必要性、工事の種類による違い、安全管理への寄与などについて詳しく解説していきます。建築工事を発注予定の方や、外壁塗装やリフォームを検討している一般の方にも足場工事を依頼したい業者様にもわかりやすい内容となっておりますので、ぜひ最後までお読みください。

足場工事とは、建設現場などで作業員が高所作業を安全かつ効率的に行うために、鉄パイプや板などの資材を組み上げて仮設の作業床や通路を設置する工事のことを指します。建物の新築、解体、修繕、塗装、リフォーム、屋根工事など、あらゆる場面で使用されます。

1.作業員の安全確保

高所での作業は常に落下のリスクを伴います。足場があれば、安定した足場面を確保でき、作業中の転落や転倒事故を未然に防げます。

2.作業効率の向上

移動や材料運搬がしやすくなるため、作業効率が上がり、全体の工期短縮にもつながります。

3.作業品質の向上

足元が安定することで、丁寧かつ正確な作業が可能になります。塗装やタイル張りなど、仕上がりの精度が求められる工事では特に重要です。

では、具体的にどのような場面で足場工事が必要になるのでしょうか?

建物の骨組みを組み上げていく段階では、高さが増していくため、それに応じた足場の組み替えが必要です。屋根工事や外壁工事では、安全で安定した足場がないと作業が困難になります。

一戸建てやマンションの塗装工事では、建物全体に足場を組むことが多くあります。足場があることで、職人が丁寧に塗装できるだけでなく、飛散防止ネットの設置により、塗料やごみの飛散を防止できます。

リフォームでは、部分的な足場の設置や短期間の仮設足場が必要な場合もあります。たとえば、窓の取り替えやベランダの修繕でも足場がなければ安全な作業ができません。

建物の解体においても、足場は重要です。作業員の安全確保と、粉塵や瓦礫の飛散防止のため、しっかりとした足場と養生シートが必須となります。

現場での事故原因の多くは「高所からの転落」です。労働災害の統計においても、高所作業における事故が上位を占めています。

しっかりと組まれた足場があれば、作業員が安心して作業に集中でき、事故のリスクを大幅に減らすことができます。さらに、先行手すり方式の採用や、足場材の定期点検、現場ごとの安全教育なども併せて実施することで、より万全な安全体制が構築されます。

足場にはさまざまな種類があり、工事の規模や現場環境によって最適な方式が選ばれます。ここでは、よく使用される3つの足場について簡単に紹介します。

高層建築に多く使用される、強度と安定性に優れた足場です。規格化されており、効率よく施工できます。

鉄パイプ(単管)を使って柔軟に設置できる足場。狭い場所や変形地での施工に向いています。

部材を「くさび」で固定する方式で、戸建住宅などで多く使用されます。組み立てが早く、コストパフォーマンスにも優れています。

足場工事の基本的な流れは以下の通りです。

戸建住宅であれば、組み立てと解体でそれぞれ1日ずつ、トータルで2~3日ほどの作業期間が一般的です。

足場工事を業者に依頼する際には、以下の点に注意しましょう。

足場工事は、建設や修繕において「必要不可欠な存在」です。作業の効率化と品質向上、そして何よりも作業員の命を守るという意味で、その重要性は年々高まっています。

当社では、経験豊富な職人が丁寧かつ迅速に足場工事を行っており、多くのお客様から信頼をいただいております。地域密着型のサービスとして、墨田区を中心として東京都・関東全域の対応が可能です。

「どんな足場が必要かわからない」「まずは相談してみたい」という方も大歓迎です。お見積りや現地調査は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に以下のフォームからお問い合わせください。

仮設とは、一時的に設置される構造物や設備を指します。特に足場工事においては、作業の安全性を確保しながら作業効率を高めるため、一時的に設置されるものが多いのが特徴です。例えば、住宅の新築やリフォーム、外壁塗装工事の際に設けられる足場が仮設の代表例と言えます。仮設は工事完了後に撤去されるため、継続的な使用を目的とせず、その場限りの役割を持つものだと理解できます。

架設とは、物を支えるために橋渡しをする工事を意味します。足場工事においては、足場材を「架ける」作業そのものを指す場合があり、具体的には柱と柱の間に部材を配置して足場を組み上げることが含まれます。また、架設は電線や橋梁を架ける際にも使用される用語であり、より恒久的な構造や設備を支えるための作業としても使われます。足場工事での架設の役割は、作業を効率的かつ安全に遂行するための基盤を作ることにあります。

仮設と架設はどちらも足場工事において重要な役割を果たしますが、その目的は異なります。仮設が一時的な使用を想定して設置される構造物を指すのに対し、架設は構造物を成立させるための橋渡しや基礎構築の作業を指します。この違いを踏まえると、仮設が完成した「形」を意味するのに対し、架設はそれを「作る」工程に重きが置かれていると言えます。具体的には、仮設工事により安全な足場が確保され、架設工事により作業環境が整えられるという流れになります。

工事現場では、仮設と架設がそれぞれ異なる用途で使用されます。仮設の代表例には、一側足場や二側足場が挙げられます。一側足場は建物片側にのみ設けられる足場で、狭いスペースでの作業に適しているのが特徴です。一方、二側足場は建物の両側を囲むように設けられる足場で、より広範囲の作業に対応する場合に活用されます。

架設の例としては、橋梁工事での大型の橋を架ける作業や、建築物の構造材を固定する足場の設置が挙げられます。これらの作業では、精密で安全な施工が求められるため、専門知識と高い技術が必要です。仮設と架設の違いを正確に理解することで、工事現場における安全性や効率性をさらに向上させることができます。

建設工事において、仮設は非常に重要な役割を果たします。主に足場工事において使用される仮設足場は、一時的に設置される構造物であり、職人が安全かつ効率的に作業を行える環境を提供します。例えば、新築工事や外壁塗装時には、作業者が高所で作業するための足場を仮設して業務を進めます。特に一側足場や二側足場などの種類があり、作業内容やスペースに応じた選定が行われるのが特徴です。

橋梁工事では、仮設よりも架設が特に重視されます。架設とは、文字通り「構造物を架け渡す」作業を指し、橋梁の足場工事では設置する柱間に足場を架けるケースが多いです。ここでは耐久性の高いくさび式足場や枠組み足場が用いられることが一般的で、その堅牢性が要求される理由には、橋梁の規模や作業者の安全確保が挙げられます。このように、架設は橋梁工事の進行を支える重要な工程の一部として数えられます。

足場工事では、仮設と架設が併用されることも少なくありません。例えば、大型の建設プロジェクトでは、一時的な足場設置(仮設)のみならず、特定区間や構造物に対する架け渡し(架設)が同時進行で行われます。このように仮設と架設の役割を分担しながら足場を構築することで、安全性と効率性を同時に確保することができます。一側足場や二側足場の利用も、工事の規模や構造に合わせ調整されるため、適切な方法論が必要です。

足場工事では、仮設や架設に関する注意点や規制への適切な対応が求められます。仮設では設置や撤去の過程で作業者や近隣住民への安全配慮が必要であり、また架設の場合、足場等の用途や種類に応じた強度や耐久性に関する基準を満たすことが必須です。特に、2015年に改定されたくさび式足場の使用範囲(最大45mまで)の規制や安全基準については、最新の情報を把握しておくことが重要です。作業現場での安全管理と法令遵守が、信頼される足場工事の基盤を支えています。

この記事の内容はいかがでしたでしょうか。

足場工事は、解体工事や防水工事など建設工事において欠かせない重要な作業です。「仮設」として一時的に設置されることで作業員の安全を守り、「架設」によって柱間にしっかりと足場を設けることで精度と作業効率を向上させます。特に一側足場や二側足場といったさまざまな種類の足場は、それぞれの特徴を活かして適切に使用されることが求められます。

墨田区で足場工事をお考えなら、ぜひエイシン工業にお任せください。当社は、足場等の用途や種類に応じた最適なサービスを提供いたします。「単管足場」や「枠組み足場」、さらには「くさび式足場」のような用途ごとの特徴をふまえた提案を行い、安全第一で迅速な施工を心がけています。

エイシン工業では、誠実な対応をモットーとし、最適な足場の設置から撤去まで一貫して高品質なサービスを提供しています。大規模な工事における足場仮設から、個人で行うようなDIY工事における足場仮設まで、どんなご依頼でも承っております。安心安全に足場業者を探したいという企業様・家主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

現代の建設業界において、足場工事は欠かせない存在です。足場は作業員や職人の安全を守り、効率的に仕事を進めるための重要なインフラです。本記事では、足場工事の主要な種類について詳しくご紹介します。

単管足場は、最も一般的で広く使用されている足場です。鉄製の直径48.6mmのパイプ(単管)を使って組み立てられ、建物周辺を囲むフレームを形成します。高い汎用性を持ち、形状が複雑な建物や高層ビルにも対応可能です。また、資材が比較的安価で手に入るため、経済的です。このため、一般的な住宅から商業ビル、大規模な公共施設、解体工事の現場、さらには屋根や防水工事でも多岐にわたって使用されています。とび職人が得意な組立や運搬作業がスムーズに行える点も魅力です。

くさび緊結式足場は、専用の金具とくさびを使って足場パイプを緊結する方法です。強度が高く、組立と分解が比較的容易で、時間を節約できるのがメリットです。工期が短縮されるだけでなく、作業員や職人の負担も軽減されます。この足場は、新築工事や大規模改修工事、解体工事、仮設の現場、鉄骨工事や左官工事にも使用されます。特に、作業主任者の管理下で安全性を確保しながら効率的に作業を進めることができます。

フレーム足場は、大きなフレームを組み合わせて設置するタイプの足場で、組立が簡単で迅速に設置できるため、短期間の工事に適しています。シンプルな構造により作業効率が向上するのも特徴です。主に一戸建て住宅や低層の建物で使用され、大工や左官職が関わる内装や塗装工事、仮設の条件に最適です。

鋼製布板階段足場は、階段状の布板を組み立てる足場です。作業員が安全に昇り降りできるため、特に長時間の作業や頻繁な移動が求められる現場に向いています。ビルやマンションの外壁工事、内部改修工事、塗装工事に加え、屋根や防水工事の際にも利用されることが多いです。長期間にわたる工事でも安全性と効率を保つことができます。

枠組足場は、直交するフレームパネルを組み立てて二重の壁を形成する足場です。その高い安定性と強度から、高層ビルや大型施設の外壁工事によく採用されます。また、作業空間が広く取れるため、安全性が高まる点も魅力です。このため、高層建築物、新築マンション、公共施設、長期にわたる解体工事、鉄骨工事など、高所作業が多い現場で広く使用されています。とび職の技術を生かした組立と運搬が求められる場面が多いです。

足場工事には様々な種類があり、それぞれの特徴を理解し、現場の条件に最適な足場を選ぶことが重要です。適正な足場の選定は、作業の効率を上げると同時に、作業員や職人の安全を確保するためにも欠かせません。弊社では、お客様のニーズや条件に合わせた最適な足場を提供し、安心・安全な作業環境をサポートしています。作業主任者の管理による安心安全な仕事をお約束します。特に、東京都や墨田区を中心に足場工事を手掛けており、地域に根ざした信頼と実績があります。東京都墨田区で足場工事のご相談やお見積りが必要な際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが全力でサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。